Vivre avec le trouble – sur De la liberté de Maggie Nelson

De Maggie Nelson, je garde l’impression de livres qui m’apprennent des choses sans en avoir l’air : une écriture sensuelle et intellectuelle, des essais charnels et bizarroïdes, enquêtes sur le meurtre d’une tante ou sur la couleur bleue, récit d’un accouchement et d’une transition de genre. Je garde d’elle la description d’un corps mourant, et celle d’organes génitaux (« visqueux, pendants et répulsifs : cela fait partie de leur charme »). Je garde l’idée que le noyau de l’univers est bleu pâle ou encore la formule « ô glorieuse dédramatisation sans déni », volée dans plusieurs de mes textes.

De Maggie Nelson, je garde une incroyable liberté de ton.

Son nouvel essai, pourtant, détone. Dans la forme, du moins ; en dépit du nom de « chants » donnés aux quatre parties qui le composent, De la liberté (On freedom) n’est pas gracieux comme Les argonautes ou Une partie rouge. Ce n’est pas un de ces textes hybrides auxquels Maggie Nelson nous avait habitués. Pas un essai-poème mais un essai-essai. Un essai tout court. Bien qu’un essai très long. Un texte moins accessible que ses précédents livres, mais dont la problématique reste urgente. Et passionnante.

Notre obsession contemporaine pour le soin, le care, est-elle compatible avec la liberté ? L’idée même de faire attention nous emprisonne-t-elle ? Et dès lors, comment retrouver à la fois le sens de la liberté et celui de l’altérité ? Pour le dire autrement comment, sans renoncer aux autres, peut-on espérer être libre ?

Le texte part d’un constat : Maggie Nelson, née en 1973, remarque combien le mot « liberté » est devenu suspect ces dernières années, au point d’embarrasser toute une partie de la gauche. D’une part parce que la notion a été prise en otage par une certaine droite populiste et réactionnaire (celle qui voudrait croire « qu’on ne peut plus rien dire »), et d’autre part car personne ne s’entend plus sur ce que le mot « liberté » veut vraiment dire. Un terme opaque pour une notion suspecte. Or, sur un suspect, on enquête. Et quand on s’appelle Maggie Nelson, on enquête même sur 400 pages.

On enquête en restituant des lectures (les citations, dans le livres, abondent – tantôt survolées, tantôt approfondies), en décrivant des situations précises (plus rares qu’à l’habituel, celles-là donnent pourtant au livre sa chair) et en analysant les idées qui dominent notre époque (à cela, l’acuité de Maggie Nelson excelle). Quand on s’appelle Maggie Nelson, on enquête en écrivant.

À l’issue de quoi, on tente une hypothèse : si le magnétisme de la liberté peut encore agir sur nous sans confiner au nihilisme, c’est à condition qu’on la considère comme un processus toujours en cours. Toujours à ré-interroger. C’est à condition qu’on mette de côté l’idée du grand soir de « La Libération » (qui nous débarrasserait une bonne fois pour toute d’avoir à penser et à lutter), pour s’attacher plutôt, au jour le jour, dans chacun de nos gestes, à « pratiquer la liberté ». Pas demain, pas dans dix ans, mais ici et maintenant. Dès à présent. Peut-être découvrirons-nous alors que nous sommes déjà plus libres que nous ne le croyons.

« De la liberté ne professera pas que la respiration en pleine conscience nous délivrera sur-le-champ équité et justice sociale ou renversera le cours du réchauffement climatique. Mais cet essai établira que nous avons un besoin urgent de stratégies pour éviter de verser dans la paranoïa, le désespoir ou le flicage permanent – des travers qui guettent ou taraudent même les mieux intentionnés parmi nous, et qui finissent à terme par limiter les possibles au présent comme à l’avenir –, pour sentir et reconnaître qu’il existe d’autres manières d’être, et pas seulement dans un futur révolutionnaire qui n’adviendra peut-être jamais, ni dans un passé qui n’a probablement jamais existé ou est irrévocablement révolu, mais ici et maintenant. C’est l’argument de Graeber : “Agir comme si nous étions déjà libres.” Si l’injonction suppose parfois plus de manifs et de pantins, elle peut aussi invoquer le développement de pratiques modestes par lesquelles acquérir une plus grande tolérance pour l’indétermination, ainsi que pour les joies et les peines de notre inéluctable emmêlement. »

Texte actuel, s’interrogeant sur l’avenir de #metoo comme sur la censure en art, réfléchissant à la fois sur les éléments de langage des milieux LGBTQA+ et sur l’inquiétude des jeunes parents face à la crise climatique, le livre de Maggie Nelson est à la fois théorique et concret. Et parce qu’il défriche des sujets encore peu explorés, des questions prégnantes pour les années 2020, c’est un livre très inconfortable. Ce qui est, à mes yeux, sa qualité majeure. Un texte vitalisant, parce qu’il ne laisse aucun repos : la contradiction y est permanente. De la liberté, je le crois, ne pourra conforter aucun camp. Si ce n’est celui de celles et ceux pour qui le trouble est un principe de vie.

De la liberté est un livre difficile à lire, dans lequel on peut parfois avoir le sentiment de se perdre. La liberté y a des airs de labyrinthe. Au fil des pages, on a parfois l’impression de ne plus bien savoir ce que l’autrice veut de nous. Mais cela peut-être, précisément, parce qu’elle ne veut rien de nous. Nelson ne semble pas avoir d’intention définitive avec cet essai (cette tentative). À cela, nous ne sommes plus habitués.

« Penser à voix haute avec les autres, comme j’ai tenté de le faire ici est un processus continuel : il implique de le laisser transformer tout en préservant sa capacité à nuancer et maintenir sa position. Il ne s’agit pas d’être d’accord, mais de ne pas renoncer les uns aux autres. » Je vais donc essayer, librement, de restituer les idées que je garde d’elle.

Sur l’art

Faut-il exiger des livres, des films ou des musiques qu’ils prennent soin de nous ? Faut-il, comme on l’entend souvent ces temps-ci, qu’une œuvre nous répare ? L’art a-t-il un devoir de soin ? Maggie Nelson ne le croit pas : l’art peut soigner, bien entendu, mais presque toujours par inadvertance, et sans jamais être réduit à cela. Plus loin encore, l’autrice exhorte l’art à se défaire de l’idée d’intention. Le monde de l’art est un royaume trouble. Une œuvre n’est ni un programme électoral ni un médicament. On ne crée pas comme on dirige ni comme on materne : on ne sait rien des effets produits par ce que l’on crée. Tout au plus peut-on s’efforcer d’être juste, fidèle à sa vision, aussi libre qu’on peut l’être. Et espérer que cet effort de justesse rencontre quelqu’un quelque part.

Sur la sexualité

Si, ces dernières années, #metoo a permis aux victimes d’agressions d’être entendues, les pratiques du sexe se sont-elles pour autant libérées ? Le droit d’accuser et de dire non l’emporte, et l’autrice – féministe – s’en réjouit. Mais qu’en est-il de la liberté de dire oui, y compris à des désirs qu’on sait ambigus ? Pour l’exemple, Maggie Nelson raconte que, sur les réseaux sociaux, le chanteur du groupe américain Pinegrove a annoncé, grand prince, qu’il ne coucherait plus avec ses fans, désormais, et ce à cause de la « dynamique de pouvoir inégale » de ce type de relations. Et l’autrice des Argonautes de commenter avec audace « Si je draguais un mec après avoir été grave excitée par son charisme et qu’il me répondait : “pardon, je sais que tu penses que c’est ce que tu veux (…) mais ce n’est pas possible pour toi de savoir ce que tu veux.”, je serais verte ».

Oui, interroge Maggie Nelson qu’en est-il, pour les femmes, du droit d’assumer et de regarder en face les plus contradictoires de leurs désirs ? A-t-on encore le droit de vouloir se soumettre, de prendre des risques, d’aller vers ce qui ne nous fait « pas évidemment du bien » ? La sexualité est un terrain vague et vaste, notre désir métamorphique, et Maggie Nelson entend le regarder pour ce qu’il est : incertain, surprenant, pas toujours positif, et parfois – à notre corps défendant – inquiétant.

Sur la drogue

Maggie Nelson est une alcoolique repentie. À la manière de Leslie Jamison dans son génial Récits de la soif (Fayard, 2021), elle explore les paradoxes des drogues – que l’on consomme d’abord pour se sentir plus libres, et qui peuvent finir par devenir carcérales. Si bien que le fait de s’imposer des limites, des règles, certaines contraintes, libère plus que de s’y abandonner – mais cela, nous seuls en sommes juges et témoins. De ce qui nous libère ou nous aliène, nous seuls pouvons statuer.

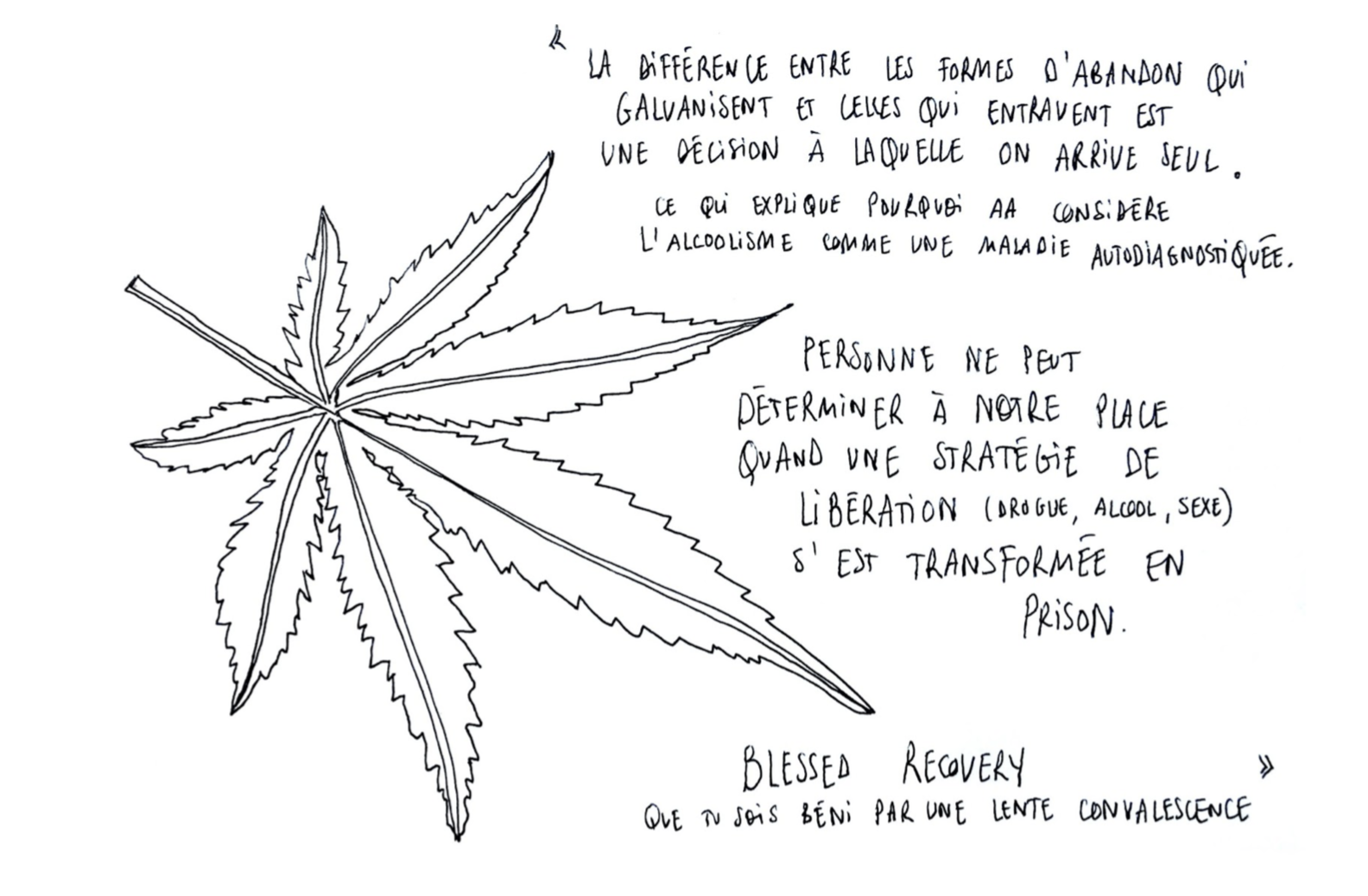

Sur la crise climatique

Plus courte, cette dernière section fut paradoxalement pour moi la plus difficile à suivre. Maggie Nelson s’y interroge sur la crise climatique, indéniable, et sur notre attirance, paralysante, pour les récits catastrophes. Pourquoi sommes-nous si fascinés par le pire, par la fin de l’histoire ? « Dis, comment ça finit ? » demandent les enfants. Plutôt que de forcer le récit d’une fin dont les contours sont incertains, peut-être faudrait-il quitter la narration catastrophiste pour vivre et agir au présent – dans les limites qui nous sont désormais imparties. Maggie Nelson convoque ici la figure du hobo américain. Que peuvent nous apprendre ces vagabonds américains, habitués à voyager entre les rames de marchandises, pour échapper aux contrôles ? Ils nous enseignent que voyager entre les wagons permet de se soustraire aux autorités. Que vivre et penser hors des clous permet de regagner en liberté. Mais cette liberté a un coût : elle implique de ne pas savoir où l’on va. Encore faut-il le supporter.

À la fin de ce texte touffu, Maggie Nelson rappelle la parenté terrible qui unit l’angoisse et la liberté. Au fond, très peu d’entre nous souhaitent vraiment être libres – ni même penser par eux-mêmes. Le vertige éprouvé est un prix trop lourd à payer. Mais pour qui sentirait toutefois en soi ce petit frisson – et si je ne me comportais pas comme on attend de moi que je le fasse ? Et si j’osais un geste nouveau, une idée neuve ? – pour qui sentirait en soi cette infime tentation là, le livre de Maggie Nelson pourrait servir de déclic. Déclic pour ne plus prétendre avoir compris avant d’avoir vécu. Déclic pour oser s’engager, « de toute son âme et sans échappatoire » dans une quête de liberté.

C’est, il me semble, ce qu’on peut faire avec cet essai dense et bizarre : oser y plonger, patiemment, y éprouver des moments de joies et d’autres de circonspection, supporter de ne pas toujours tout comprendre, et reprendre plusieurs fois un même passage. Ne pas attendre de cet essai qu’il soit la progression infaillible d’une thèse, mais plutôt y voir : un agrégat d’éclaircies autour d’une notion délaissée.

Des idées lumières – signaux de détresses – qui en appellent d’autres en réponse. Et à la fin, refermer cet objet blanc, avec la conviction fragile et fugace – un vif d’or qui vole en soi – qu’on osera être un peu plus libre, aujourd’hui plutôt que demain.

Stay with the trouble.

Maggie Nelson, De la liberté, Éditions du sous-sol, 2022, dans une traduction de l’anglais par Violaine Huisman.

NDLR : Les illustrations sont de Blandine Rinkel. Un extrait de cet essai est par ailleurs à lire dans AOC.

Cet article a été publié pour la première fois le 4 février 2022 dans le quotidien AOC.