Tiers-lieux, de l’initiative à la commande

L’expulsion de Mains d’Œuvres, espace culturel hybride basé à Saint-Ouen, issu des initiatives pionnières des lieux intermédiaires mis en visibilité par le rapport Lextrait (2001), le 8 octobre dernier suite à un bras de fer de longue date avec la municipalité, révèle un paradoxe éloquent.

Alors que l’Etat, à la suite du rapport « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique », lance, par le biais de la CGET le plan d’action « Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens » avec une enveloppe de 100 millions d’euros, preuve de la reconnaissance par les pouvoirs publics du potentiel de transformation sociétale de ces initiatives, un lieu qui a été, sans s’en revendiquer, l’un des premiers « tiers-lieux » de culture, voit ses vingt années d’existence et d’ancrage local balayés d’un revers de main.

Certains, comme la Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants décèlent dans ce paradoxe un glissement de l’intérêt général à l’intérêt privé et somment la puissance publique de distinguer “dans les initiatives issues de la société civile auxquelles ils apportent leur soutien, entre les initiatives qui relèvent du privé et celles qui relèvent du commun”. Prise de position qui fait suite à une tribune du début de l’été aux résurgences partisanes, et parfois manichéennes, mais qui met au jour les crispations que ne manque pas de susciter ce glissement de l’initiative de la société civile à la commande. Le présent article privilégie une autre entrée pour pointer les points de vigilance que devront observer les commanditaires pour garder ouvertes les promesses des tiers-lieux dans la transition sociétale avec laquelle ils sont aux prises.

Les promesses du tiers-lieux

Pour une société occidentale remodelée par des mutations sociétales profondes, telles que l’évolution rapide du travail, les impacts et le potentiel de transformation de la révolution numérique et le besoin pour nombre de territoires de retrouver du lien social et fédérer des communautés à la fois structurées localement et connectées dans un monde globalisé, l’un des enjeux des politiques publiques – notamment au cœur des logiques d’aménagement et de valorisation des territoires – est d’encourager la naissance de lieux innovants portant des modèles nouveaux de sociabilité dans la ville contemporaine.

Face à une atomisation progressive du travail (contrats courts, intermittence, flexibilité), à la précarisation de l’emploi, mais également à une tendance à la désertification des milieux ruraux et des villes moyennes, collectivités, entreprises et associations prennent conscience des potentiels de lieux hybrides qui, sans partager une définition commune, présentent un certain nombre de convergences dans leurs pratiques, leurs modes de gouvernance et de gestion et des modèles économiques innovants. L’étiquette générique « tiers-lieu » recouvre ainsi des réalités et situations diverses, dépendantes de leur contexte géographique et social.

Certains invariants sont toutefois à souligner : une réflexion sur une gouvernance plus partagée et plus horizontale, des modèles d’organisation agiles et des modes de travail à même d’accompagner les mutations des mondes du travail, un rapport étroit aux territoires dans lesquels ils s’inscrivent. En conséquence, ces lieux tendent à être pensés comme de nouveaux espaces publics en capacité de faire cohabiter des publics différents, de tirer parti de la mixité (des pratiques, des acteurs et des publics) pour générer plus-value territoriale et lien social. Ces lieux participent ainsi d’une refonte du jeu des instances en se faisant – à des échelles diverses et en convoquant des dispositifs variés – chambre d’écho potentielle pour la société civile, espaces d’engagement, de participation et de mise en circulation de savoirs et savoir-faire. On peut ainsi reconnaître à ces acteurs une aptitude à rapprocher de la maîtrise d’usage portant, par un ancrage fort au sein des territoires qu’ils occupent, une expertise fine de ses spécificités et dynamiques. De quoi voir en ces tiers-lieux de potentiels laboratoires R&D de la ville de demain ?

A la suite d’expériences couronnées de succès portées en exemples à suivre, les tiers-lieux essaiment sur le territoire français à la faveur de l’énergie de ses instigateurs, de la bienveillance de la puissance publique et de l’intérêt croissant des acteurs de la fabrique de la ville, dont la triplette collectivités, aménageurs, promoteurs. Le consensus semble désormais plein quant à la capacité de ces lieux hybrides à favoriser une urbanité neuve, portée sur l’échange et la proximité, l’inclusion et les communs. Dans cette brèche ouverte, ils sont nombreux à s’engouffrer, faisant naître çà et là fablabs, makerspaces, artist-run-spaces, friches culturelles ou autres espaces de coworking convergents vers l’exclusive (et pratique) bannière du tiers-lieu qu’adoube le récent rapport coordonné par Patrick Levy-Waitz, suivi du plan d’action « Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens » et du « Conseil National des Tiers-Lieux » lancé par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires. Une occasion en or pour sonder le jeu d’acteurs, décrypter leur positionnement et interroger leurs visions au moment où s’opère un glissement progressif de l’initiative spontanée issue de la société civile au régime de la commande, qu’il émane de la puissance publique ou d’opérateurs privés.

Des lieux adhocratiques

Ces lieux, désormais sommés de se dupliquer ci-et-là, demeurent des expériences singulières circonscrites dans des situations (géographiques, urbaines, sociales, temporelles) données, en prise avec un contexte qui ne manque pas de se faire sentir. Le lieu lui-même est marqué par des déterminismes (taille, emplacement, physionomie, circulation), ressentis par les collectifs en place comme autant de contraintes subies (jauges réduites, acoustique, ergonomie…) ou de potentiels en germe (modulabilité, extensions possibles…) au nombre desquels, bien souvent, une forte résonnance avec l’histoire locale, une présence dans l’imaginaire du quartier, un « cachet » autant physique qu’émotionnel. C’est le cas de ces cathédrales industrielles ou tertiaires (Wonder/Liebert, 6b, Usines Babcok, Station – Gare des Mines…), charriant avec eux trajectoires individuelles et mémoire collective, souvent prolétaire par ailleurs. Le lieu infuse le projet, le modèle et le déforme, si bien que l’on peut réinvestir sans romantisme aucun la notion de genius loci décelée par F. Luccini dans l’ouvrage collectif La mise en récit des friches urbaines.

Les caractéristiques d’un lieu, ainsi que son ancrage, sont à prendre en compte dans la mise à jour de la dimension profondément contextuelle des projets développés – qu’ils soient ou non ouverts sur le dehors. Aussi faut-il souligner le caractère profondément adhocratique de lieux baignés dans des situations singulières, que vont préciser et remodeler les trajectoires accidentées des collectifs qui les habitent, les gèrent et les animent, projetant sur les murs une identité, un style, une vision. Ces collectifs, qui incarnent les projets, pour la plupart sont mus par des valeurs renforçant les singularismes de chaque situation. Au nombre de celles-ci, l’attention aux bruissements du contexte, l’exercice d’une sérendipité de tous les instants et une foi renouvelée en l’incrémentalisme comme méthode et éthique de projet. Quelle que soit son échelle, c’est le contexte qui dicte les circonvolutions de projets ouverts à la redéfinition, à l’itération et, surtout, à l’erreur. Un régime autorisant qui permet à des initiatives spontanées de se déployer, en répondant à une injonction première puisant ses sources dans le désir de faire, potentiellement de répondre aux besoins d’un territoire, mais non à un cahier des charges ou une convention d’objectifs.

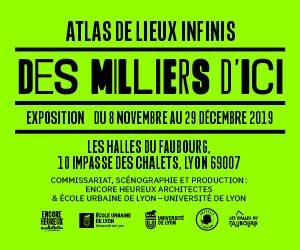

C’est ce même désir qui engage l’individu dans un projet collectif, au-delà d’une rétribution financière (souvent faible) ou d’un boost de carrière (quoique, le temps changent…) Partant des marges, et quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent (les « aînés » des Lieux Intermédiaires & Indépendants, comme les “petits jeunes” encore peu fédérés au-delà de l’expérience « Lieux Infinis » de la Biennale de Venise 2018, du festival Soleil Nord Est ou regroupés sous la plume de l’APUR, l’IAU IDF ou l’Atelier Georges) ces initiatives demeurent marquées par l’engagement et le militantisme ; qu’elles soient issues de scènes alternatives, des contre-cultures ou d’utopies concrètes, elles défendent en faisant des positions politiques, ne serait-ce que par la volonté de défendre des espaces de rencontre qui ne soient régis par les lois du marché, de l’offre et de la demande.

Un glissement vers la commande

Venons-en donc à la demande. Profitant de la dynamique de la génération précédente marquée par le développement des «lieux intermédiaires » en France (Le Confort Moderne à Poitiers, la Friche Belle de Mai à Marseille, Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, etc.) et en Europe (acteurs notamment réunis sous le réseau Trans Europe Halles), les acteurs du phénomène tiers-lieu ont su à mesure prouver la viabilité de leur démarche. S’opère alors un glissement de posture chez les acteurs classiques de l’aménagement. D’un climat de méfiance généralisée, on assiste aujourd’hui à un intérêt progressif pour des initiatives qui, malgré une certaine précarité de leurs agents, un ancrage parfois dans des scènes « alternatives » ou issues des marges et des méthodes expérimentales, démontrent leur potentiel de transformation, leur agilité et leur résilience. Ce cycle de confiance se boucle à la faveur du plaidoyer de structures interfaces, ou « tiers de confiance », œuvrant au rapprochement des mondes. Si l’offre l’a précédé, la demande ne cesse de croître, et le tiers-lieu se met à suivre le cours naturel des phénomènes de niche. Profitant de l’enthousiasme, parfois béat, de professionnels de l’aménagement pour quelques initiatives emblématiques et médiatisées, devenues références, le tiers-lieu se constitue en marché et quitte les marges pour une rationalisation économiques aux conséquences multiples.

Le récent paradigme induit par les appels à projets innovants se pose en éloquent exemple de ce glissement progressif vers un régime de commande. Fragilisés, les opérateurs publics procèdent à une refonte des modes usuels de commande en s’adaptant à l’évolution des métiers de l’aménagement. Le développement des Appels à Projets Innovants (Réinventer Paris, Réinventer la Seine, Inventons la Métropole du Grand Paris, Reiventing Cities) démontre la volonté pour la puissance publique de développer – tout en maîtrisant – de nouvelles formes de projets urbains. L’initiative est redistribuée entre aménageurs et promoteurs, commanditaires et mandataires, qui se tournent vers la société civile (collectif, associations) pour innover dans le projet urbain. Jusque-là établi autour d’acteurs majeurs comme la maîtrise d’ouvrage, le promoteur, l’aménageur et le cas échéant la maîtrise d’usage, les rôles deviennent flous et imbriqués, modifiant le cadre classique de l’urbanisme. La collectivité devient AMO innovant : sa mission consiste à traduire en objectifs programmatique les intentions du Maître d’Ouvrage.

L’aménageur doit laisser une place à l’imprévu et à la programmation progressive au détriment de l’usuelle vision à long terme. Les projets d’aménagement ont désormais vocation à évoluer à des rythmes variés et à accueillir des projets temporaires. Les promoteurs prennent notamment en charge un rôle de programmation urbaine lorsqu’il s’agit de mettre à disposition des espaces sur leur site et choisissant les acteurs de ces lieux hybrides. Beaucoup, confrontés aux mutations rapides d’un métier et de son arc de compétences, admettent volontiers leur non capacité et se tournent vers les « faiseurs », gestionnaires et animateurs de tiers-lieux – et à mesure un certain nombre d’intermédiaires spécialisés – pour s’outiller dans le design de ces lieux, devenus critères différenciants dans les candidatures. L’innovation est attendue depuis le « bas », et l’initiative est offerte au privé ; la puissance publique compensant par des cahiers des charges ultra-précis aux allures de liste au Père Noël son incapacité avouée à désormais rêver la ville et assumer pour l’urbain de demain une vision prospective et structurante.

Dans ce contexte, le tiers-lieu, argument et produit, est l’objet de toutes les commandes. Entre opportunité économique pour ses acteurs et dévoiement de la portée adhocratique, engagée et contextuelle de ces lieux, on assiste à un changement radical de perspective. Au nombre des opportunités, le développement d’une ingénierie et dynamique de modélisation du tiers-lieu pour des acteurs en mesure de se positionner sur l’étude, la formation et le conseil. En découle une intensification des échanges inter-acteurs autour de l’identification, la valorisation et la mise en circulation des savoirs, accompagnant une professionnalisation progressive qui participe pleinement à une dialectique confiance / légitimité de ces initiatives dans le champ de la fabrique de la ville. Corollairement s’engagent des réflexions communes autour de la mesure d’impact des tiers-lieux dans les territoires au sein desquels ils s’inscrivent, des considérations sur la méthodologie à adopter (thèmes, critères, indicateurs) et les stratégies pour valoriser une création de valeur au-delà d’une vision exclusivement économique, en capacité de mettre au jour les mutations ayant trait aux représentations, à l’imaginaire, à l’implication citoyenne ou à la perception du cadre de vie. À tous niveaux, cette dynamique de création de valeur concourt à la multiplication de déclinaisons de tiers-lieux sur le territoire national ; essor qu’il reste – dans l’absolu – difficile de déplorer : comment ne pas être convaincu des potentiels de ces espaces communs dans la vision de territoires plus inclusifs, maillés, ouverts ?

À contrario, la marchandisation progressive d’un modèle de lieux jusqu’alors pensés par leurs opérateurs selon une logique non-concurrentielle et partenariale débouche sur des alliances circonstancielles et des mises en concurrence dont le nombre grandissant est pointé par certains, mettant en garde contre les effets néfastes d’une clôture du marché – non pas due à une réduction de l’offre, mais à l’uniformité d’une demande au mimétisme standardisé. L’océan bleu devient rouge sang quand une tripotée de néo-entrants n’hésitent pas à ourdir des stratégies agressives pour conquérir des parts de marché, ne rechignant pas au « braquage sémantique ». Au risque d’édulcorer le modèle tiers-lieu jusqu’à le déprendre de sa dimension transformationnelle et politique, quitte à le confiner à une esthétique ou un décor marketing, mobilisable et réplicable à loisir. La dynamique d’homogénéisation ouvre à un risque majeur : la perte d’une biodiversité dans le paysage de ces lieux dont la singularité, la spontanéité et la créativité sont les atouts majeurs. En lieu et place de ces valeurs cardinales des tiers-lieux, c’est le couple rentabilité/viabilité qui installe le diktat du modèle économique pour ces lieux que l’on commande désormais sur-mesure, parmi une galerie de modèles.

L’heure est sans doute à la prise de recul sur les promesses dont ils recèlent et les points de vigilance sur lesquels il s’agit d’attirer les regards. Le mouvement tiers-lieu, derrière l’enthousiasme généralisé du grand public, sa surmédiatisation et la bienveillance, parfois non motivée, des politiques publiques pour ce modèle de sortie de crise, est déjà sujet à de nombreuses dérives, qui incarnent bien les dangers qui guettent ces initiatives singulières, nées de situations sociogéographiques données et propulsées par le faire. Et puisque l’on évolue vers un paradigme de commande, les points de vigilance que nous mettrons en exergue concernent en premier lieu les entités susceptibles d’être en position de commanditaire.

Les impasses de l’adoubement des marges

L’absorption, souvent opportuniste, des marges par le système dominant est une loi culturelle. Pour autant, l’institutionnalisation d’initiatives originales, issues des besoins, désirs et contraintes de la société civile dans un contexte donné doit être considérée une issue dangereuse à plusieurs égards. Les politiques publiques, qui tentent de suivre et accompagner le phénomène tiers-lieux par le déploiement de stratégies de labels (la Région Nouvelle-Aquitaine et son label Tiers-Lieu par exemple) et la création de lignes de financements (la Région Ile-de-France et son AMI Urbanisme Transitoire, ou le très récent Fond de soutien aux tiers-lieux), doivent accepter la nécessité de laisser à l’existant la marge de manœuvre pour rester fonctionnel.

La logique actuelle des Appels à Projets ou autres Appels à Manifestation d’Intérêt fait mauvais ménage avec des pratiques de programmation ouverte ou « en action ». Il s’agit pour les tutelles quelles qu’elles soient d’accepter de ne pas tout designer, de laisser de la place pour les usages spontanés et non programmés. Il s’agit également pour elles d’admettre la relativité de leurs acceptions du modèle tiers-lieux qu’elle intègrent à leurs logiques de financement. Allez demander à la Ville de Paris et à la Région Ile-de-France les critères définitoires du tiers-lieu, vous ne repartirez pas avec la même définition, loin s’en faut. La logique des appels à projets innovants qui ont marqué et rythmé l’aménagement francilien ces dernières années est également à pointer du doigt comme l’une des causes de l’institutionnalisation et l’homogénéisation de ces modélisations de lieux, autrefois basés sur les valeurs cardinales d’expérimentation, de singularité territoriale et de design par l’usage et le faire. A rebours de ces considérations, l’institutionnalisation de ces mêmes pratiques au sein de cahier des charges les intégrant constitue un frein certain à la créativité et à l’agilité de ces initiatives, contraintes de programmer en aval usages, rythmes et représentations.

Dans cette dynamique, le programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens » du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, concomitant à la création d’un « Conseil National des Tiers-Lieux » et issu des préconisations du rapport « Mission Coworking “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble” » est ambivalent. Il est d’un côté affecté des limites usuelles d’une politique centralisée : un (homérique) temps de retard, une lunette lacunaire parce que biaisée par des réseaux et des réflexes disciplinaires – le prisme ici retenu est celui de la Fondation Travailler Autrement, donc des mutations des mondes du travail rapportées au numérique – et un radar pas si granulaire qu’il ne le voudrait – des tas d’initiatives, voire des réseaux et des fédérations, laissés dans l’angle mort du rapport, malgré des précautions d’usage visant à ne pas enfermer le phénomène en introduction. En cela, il suscite dès son annonce un mécontentement pluriel provenant des franges les plus puristes du mouvement tiers-lieu rétives à l’institutionnalisation du DIY, ainsi que les grands oubliés au nombre desquels les acteurs du champ culturel tandis que d’autres acteurs tirent avec adresse leur épingle du jeu.

D’un autre côté, le programme évite de nombreux écueils au nombre desquels la prise en compte des temporalités multiples de ces lieux, la prime à l’existant et la volonté affirmée de privilégier le soutien en fonctionnement plutôt qu’à l’investissement afin d’éviter le syndrome trop connu de la « coquille vide » où des lieux suréquipés végètent faute de ressources humaines suffisantes, et une dynamique décentralisée d’essaimage en reposant sur des têtes de réseaux dans les territoires prioritaires – quitte à initier une dynamique à deux vitesses entre « petits tiers-lieux » et « fabriques numériques de territoire ». En attendant de tirer les premiers enseignements de ce programme, il s’agit de faciliter les potentiels de ces tiers-lieux en court-circuitant la machine à fantasme d’un modèle de sortie de crise[1] et en assumant collectivement une vigilance renouvelée face aux dérives potentielles du phénomène tiers-lieu dans son passage à la commande.

Homogénéisation par hégémonie

Phénomène concomitant à cette dynamique d’institutionnalisation croissante, la généralisation de la logique des appels à projets est en train de ressentir les premiers effets négatifs de la belle dynamique qu’ils initiaient chez les porteurs de projets en quête d’espaces. Les cahiers des charges des appels à projets entraînent logiquement un effet de surenchère (où l’usage d’une novlangue techniciste et les atours d’une belle mise en page pourront prévaloir sur la qualité intrinsèque des projets et leur sincérité) et en premier lieu des castings all stars frôlant parfois l’absurde : les structures les plus populaires ou les plus identifiées des tutelles sont systématiquement sollicitées au titre de références. Au royaume du name dropping, les quelques navires amiraux de l’urbanisme transitoire sont rois, provoquant un effet de clôture du marché et une inertie du jeu d’acteurs dès que le projet est remporté. Les lettres d’engagement se monnayent et se négocient à prix d’or, souvent sans que l’adéquation au projet urbain et à la situation sociogéographique donnée ne soit questionnée. À l’heure de l’opérationnel, ces dérives n’ont pas de SAV et la mécanique huilée des appels à projets commence à s’enrayer face au principe de réalité.

Heureusement, cette homogénéisation par hégémonie commence à s’essouffler et commanditaires comme mandataires commencent à solliciter néo-entrants et structures plus modestes par lassitude et volonté d’ouverture du jeu d’acteurs. Enfin, cette logique de candidatures réintroduit la logique du marché dans un secteur jusqu’alors horizontal, au paysage sédimenté par des initiatives de la société civile fonctionnant en réseau, sans principe de concurrence (ou du moins à l’intensité faible). La logique voulant que l’acteur en capacité d’investir soit le mandataire du groupement participe à une re-verticalisation à marche forcée du milieu et à une mise en concurrence des acteurs du mouvement tiers-lieux, contraints de cultiver leurs critères différenciants pour exister auprès d’acteurs opportunistes aux mutations du marché. Effet collatéral, le milieu se sédimente en marché au gré de regroupements (parfois par affinité, souvent par opportunité) liés aux candidatures. Naissent des structures bicéphales qui structurent et déséquilibrent un marché où il devient difficile pour les petites structures – souvent de type associatif – de surnager.

Il ne faudrait néanmoins pas passer sous silence les initiatives de nombre d’acteurs du mouvement tiers-lieux à contourner, court-circuiter ou remodeler les règles de ce statu quo en refusant fermement de répondre en groupement avec des promoteurs, en quittant la maîtrise d’ouvrage pour la maîtrise d’oeuvre, en imposant sans fléchir des cahiers des charges soutenables aux promoteurs, en reformulant les cahiers des charges ou encore en tissant des cooptations d’acteurs pour faire le poids collectivement face au marché et rompre le processus de mise en concurrence.

Le tiers-lieu généraliste

Intrinsèquement lié au processus d’institutionnalisation (et lignes de financements afférentes) et à la logique des concours, les tiers-lieux (du moins ce que nous observons sur le territoire du Grand Paris) tendent à se ressembler de plus en plus. Permaculture, formats en direction de publics empêchés (migrants, publics handicapés, jeunes politiques de la ville), restauration solidaire, réemploi, AMAPs, les tiers-lieux deviennent à mesure des couteaux-suisses urbains répondant aux besoins de territoires génériques. C’est sans doute une bonne chose que le modèle tiers-lieu, considéré par beaucoup comme potentiel de sortie de crise, puisse répondre à un certain nombre de problématiques urbaines et sociétales dans la continuité et le prolongement du service public.

Mais cette homogénéisation, couplée d’une ingérence du champ culturel hors de ses prérogatives habituelles, pose du même coup la question fondamentale de la légitimité du champ culturel à répondre à des problématiques complexes hors de son champ d’expertise. Qu’un tiers-lieu culturel, artist-run-space ou scène musicale alternative décide de son plein gré, avec volontarisme et sincérité, de répondre aux besoins d’un territoire est une avancée significative dans l’absolu ; que ce même tiers-lieu entende se substituer à des professionnels du champ social ou humanitaire avec en ligne de mire une ligne de financement supplémentaire est une dérive qu’il s’agit de questionner collectivement – il en va de la légitimité d’un champ professionnel, et de ceux auxquels il prétend se substituer.

L’oubli du contexte

Dans la continuité de ces quelques points de vigilance, rappelons que les tiers-lieux prennent leurs racines au sein de situations urbaines (ou rurales) données, s’appuient sur l’existant et l’ensemble des ressources et des besoins d’un territoire à partir d’un lieu physique souvent doté d’une âme propre et d’une histoire intime le liant à son environnement. La volonté des professionnels de l’aménagement du territoire de répliquer ces modèles présente des travers dangereux, et en premier lieu l’oubli du contexte.

C’est un fait : il serait absurde de vouloir dupliquer les Grands Voisins un peu partout en France, en zone rurale ou péri-urbaine, alors même que collectivités et promoteurs réclament leur produit dérivé. Du moins, sans prêter l’oreille au contexte (qu’il se donne en opportunités ou contraintes), à l’écosystème local (ses acteurs, leur expertise et périmètre d’intervention, leurs désirs, leurs besoins) et sans déconstruire le pourquoi d’un tel régime de lieux hybrides pour un territoire donné. Il est de la responsabilité des politiques publiques de réfréner cette surenchère à la réplication, en rompant avec des logiques empruntant au marketing territorial et à la concurrence métropolitaine. Il est d’autant plus nécessaire de ralentir cette logique dès lors qu’elle ferme la porte à d’autres initiatives plus modestes mais toutes aussi pertinents (au-delà même de leur inscription dans l’écosystème local dans lequel s’inscrit le projet).

L’apport de méthodes, d’outils, de l’expertise acquise par les pionniers de l’urbanisme transitoire est en soi une très bonne chose, mais doit se faire dans une logique d’essaimage, au service d’un tissu d’initiatives locales, souvent nombreuses et bouillonnantes, qui n’ont pas attendu pour tester des possibles et essayer à son échelle de changer la ville. Cette systématisation du mécanisme de réplication mène à une clôture du marché par des acteurs sédimentés et identifiés, facteur aggravant d’inertie. A terme, la recherche forcenée du passage à l’échelle, chez ces acteurs qui empruntent leurs modèles de développement stratégique au milieu du management et au fantasme de la start up, ne peut que tuer à la mort de la créativité et à l’oubli définitif du contexte.

Telle situation enjoint donc de trouver d’autres dynamiques de développement tel que l’essaimage, l’accompagnement et l’outillage d’initiatives semblables, ou le scale deep et la volonté de pérenniser des dispositifs et protocoles sur le temps long, pour accentuer l’impact du tiers-lieu sur son territoire. Les acteurs pionniers l’ont compris en plaçant au centre du dispositif, de manière inconditionnelle, le principe de programmation ouverte induisant des usages par essence dictés par le contexte, et en privilégiant des schémas de développement de structure ayant trait, à l’essaimage (de valeurs, méthodes, outils, pratiques) et l’accompagnement d’acteurs locaux dans la conception, la gestion et l’animation de tiers-lieux en lieu et place d’une démultiplication des territoires d’intervention en position d’opérateurs.

Marger sur les marges : quel partage de la valeur ?

Enfin se pose la question du partage de la valeur générée par ces initiatives innovantes depuis les marges, et la captation orchestrée par les opérateurs classiques de l’aménagement urbain. Malgré la plus-value indéniable qu’ils produisent dans l’urbain, les acteurs restent précaires et, pire encore, s’auto-précarisent d’une part en entrant en concurrence, de l’autre en ayant prouvé qu’avec peu on faisait beaucoup. Ou quand la frugalité devient le standard. Leçon retenue par les commanditaires, qui devront reconnaître à l’avenir la nécessité d’une redistribution de la valeur générée, à hauteur des externalités induites par ces initiatives.

Pour conclure, convoquons l’image chère à Yoann Duriaux, le mouvement tiers-lieux est un « tsunami » : les pionniers off ont constitué la première vague, l’intérêt croissant (presse, public, milieux académiques) sont le ressac précédant la grande vague, celle du nécessaire passage à l’échelle avec l’arrivée d’acteurs in, dotés d’une grande puissance de réplication et d’industrialisation des expérimentations initiales, pour le meilleur et pour le pire. A ce titre, il s’agit de réinvestir l’humilité et la sincérité de ses initiatives issues de la société civile, rompre avec le fantasme et les promesses que programme un tiers-lieu devenu modèle de sortie de crise, pour retrouver la singularité des lieux, collectifs et situations et incarner les nouvelles formes qu’ils défendent.

C’est à ce prix seulement que ces lieux pourront servir à la gestation d’une ville plus humaine et conviviale, faite d’échanges et de communs, de débats et de dissensus et servir ce pouvoir d’agir. A condition également de réunir les conditions pour qu’innover dans la fabrique dans la ville ne soit pas synonyme de précarisation généralisée de ces acteurs. En parallèle il s’agit de militer que s’inverse le rapport de force jusqu’alors en faveur de la promotion immobilière et d’un aménagement du territoire annexé par des valeurs de croissance effrénée et de rentabilité. La valeur générée sur les territoires n’est pas qu’économique, et les tiers-lieux sont là pour le rappeler. Il est plus que jamais politique de défendre cette vision de la ville.

Outiller la ville en communs

Il y a donc changement de paradigme. L’objet tiers-lieu n’est pas neuf, loin de là, et embrasse des réalités qui n’ont eu besoin ni d’un mot valise ni d’un adoubement par la puissance publique pour naître, prendre leur essor et s’inscrire au plus près de communautés locales de travailleurs, d’amateurs, d’apprenants. Ce qui change aujourd’hui, c’est l’intérêt grandissant de la puissance publique (avec ses inévitables retards à l’allumage, ses gros sabots, sa volonté de maîtrise) comme du secteur marchand (et son fantasme de la marge, de la rentabilité, de la modélisation, du passage à l’échelle) qui ont tôt fait, si l’intérêt ne s’accompagne pas d’une connaissance fine des enjeux et des acteurs, d’en faire les dupes d’un fantasme de modèle de sortie de crise, ou pire : de commanditaires satisfaits de si peu (trois palettes, du haut débit, quelques freelances et une imprimante 3D sur sa stèle).

Ce glissement de l’initiative à la commande ne manque pas de faire émerger des points de vigilance que nous avons tenté de mettre en exergue. Il constitue néanmoins une période riche et féconde pour oeuvrer au rapprochement des mondes et des cultures de travail, dans une dynamique d’acculturation (valeurs, pratiques, méthodes, outils, référentiels), d’essaimage, d’accompagnement, d’échange de bonnes pratiques au sein d’un socle commun et de prolifération d’espaces et de temps ressources, permettant la mise en circulation – auprès de l’ensemble des parties prenantes du mouvement – des savoirs et savoir-faire sédimentés au gré des initiatives.

De nombreuses ressources existent déjà (le wiki Manifeste des Tiers-Lieux de Movilab, l’impressionnant travail de TILIOS ou de la Coopérative des Tiers-Lieux), émergent (l’outil d’évaluation d’impact de Plateau Urbain, OuiShare ou du collectif Approches dans le champ de l’urbanisme transitoire, dont de nombreux enseignements peuvent être extrapolés aux tiers-lieux) ou s’écrivent à mesure (le Diplôme Universitaire « Espaces Communs » initié par Yes We Camp en partenariat avec l’Université Paris Est Marne La Vallée).

Les acteurs l’ont compris : ce sont d’outils dont les tiers-lieux ont besoin, de référentiels communs et d’un écho en essor dans la société civile. Et bien sûr d’un soutien financier de la part de l’État et des collectivités territoriales pour permettre l’ancrage et le développement de ces initiatives (dont la plupart sont issues du secteur non lucratif et des champs de l’intérêt général sur l’ensemble du territoire) dont il s’agira de tirer rapidement les premiers enseignements. Alors que les acteurs du mouvement tiers-lieu, dans leur grande diversité, ont pris acte de ces écueils et points de vigilance, il est du ressort des commanditaires, publics comme privés, de s’en inspirer sans prétendre réinventer la roue.