Récit de déconstruction – sur Les Exportés de Sonia Devillers

Les familles heureuses se ressemblent toutes, écrivait Tolstoï dans le fameux incipit de Anna Karénine, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon. On pourrait en dire autant des familles d’exilés. Contrairement aux familles sédentaires, elles ont chacune une histoire singulière. C’est l’une de ces histoires singulières que raconte Sonia Devillers dans son récit Les Exportés, à ceci près que l’histoire de sa famille roumaine réfugiée à Paris en 1961 ne ressemble à aucune de ces histoires d’exil qui ont jalonné la deuxième moitié du XXe siècle : histoires de la Shoah, récits de déportés, exil forcé des dissidents d’Europe de l’Est. C’est l’histoire d’une famille juive qui n’avait rien à faire de son identité juive. Une histoire de communistes qui n’étaient pas en rupture avec le régime et se trouvaient très bien en Roumanie avant qu’on ne les expulse.

Dès son titre « les exportés » et non pas « les déportés », dès ses premiers mots – « Ils n’ont pas fui, on les a laissés partir » –, le récit de Sonia Devillers affirme la singularité de l’histoire de sa famille roumaine. Ni l’extermination des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni l’antisémitisme qui suivit dans les régimes communistes ne trouvent leur place dans les récits que les grands-parents feront à leur petite-fille. Sans doute voulaient-ils la protéger. Ils préféraient lui raconter des anecdotes sur les années 1930, la vie d’aristocrates sous la monarchie, ou celle de bourgeois privilégiés sous le communisme dans les années 1950. « Je savais qu’ils étaient juifs, mes grands parents. Je savais aussi qu’ils n’y accordaient aucun importance, qu’ils ne portaient même plus de nom juif. On m’a souvent posé la question de leur sort pendant la guerre. Je m’en tenais à ce qu’ils racontaient volontiers. Ils ne semblaient pas avoir vécu la guerre elle-même. Disons plutôt qu’ils avaient vécu pendant la guerre et qu’elle leur paraissait lointaine… »

Pour la jeune Sonia née à Paris, « la Roumanie formait une sorte de zone blanche au cœur du conflit. Après tout rien de notable ne semblait s’y être déroulé. Pas de front ou de batailles mentionnés dans mes manuels scolaires, pas de camp d’extermination tristement célèbre, pas d’étoiles jaunes, pas de train pour la Pologne ».

Contrairement au narrateur omniscient qui prétend connaître tout de l’histoire qu’il raconte, la narratrice s’avoue ici désorientée, dépourvue des clefs qui lui permettraient de comprendre sa propre histoire et de la raconter.

Comment s’y reconnaître ? Comment réinvestir l’histoire de grands-parents si atypiques, dont la vie ne correspondait à aucun des grands récits de l’après-guerre ? « Mais réinvestir quoi, au juste, dans mon cas ? Le grand blanc de la zone blanche. Quelque chose qui aurait menacé les juifs qui ne se sentaient pas juifs. Quelque chose qui n’avait finalement pas eu lieu concernant des gens qui n’avaient finalement rien senti. Le tout dans un pays qui avait finalement tout oublié. »

1961, l’année de l’exil et de leur nouvelle vie à Paris, ne correspond à aucun évènement historique, c’est une date de hasard, déplacée au dernier moment pour des motifs obscurs, finalement arrachée à des bureaucrates de la Securitate par un passeur anglais véreux et vénal. Il ne s’agit pas de la fuite à l’Ouest de quelque haut dirigeant communiste, ni d’un prisonnier politique libéré sous la pression de l’opinion occidentale. La politique, l’idéologie, la géopolitique présentes dans toutes les controverses de la guerre froide n’ont pas leur place ici, ne jouent aucun rôle. Un grand-père né au Texas et prénommé Harry qui choisit de vivre dans un pays communiste, à contre-sens de l’histoire. Une grand-mère issue d’une famille d’aristocrates et de savants célèbres qui devient militante communiste sans perdre pour autant son orgueil et sa fierté de classe jusque dans le déclassement communiste et l’exil forcé.

Ces chemins effacés Sonia Devillers va les retracer.

Les grands parents de Sonia se sont adaptés. Juifs de la haute société ils ne se souciaient pas d’être juifs. Ils n’ont même pas eu à se forcer au cours de années 1950 pour adopter le mode de vie communiste, ils croyaient simplement à l’émancipation des peuples, à un avenir meilleur. À lire le récit sans complaisance qu’en fait Sonia Devillers, et à tenter de comprendre le parcours de ses grands-parents on hésite entre deux types d’explications : le désir de maintenir leur affiliation de classe et le manque d’imagination. Leur petite-fille ne les juge ni ne les absout, attachée à comprendre leur situation paradoxale, leur complexité, une forme de naïveté bourgeoise. « Je cherche, mais je ne trouve pas d’autre adjectif. Des bourgeois en République populaire ! Il y avait pourtant de cela. » Non pas des apparatchiks socialistes, des bureaucrates obscurs… des bourgeois imprégnés et peut-être imbus de haute culture, soucieux d’une émancipation sociale à condition qu’on leur reconnaisse les premiers rôles, le leadership de l’éducation du peuple.

C’est l’un des passages du livre les plus intéressants, que cette analyse contre-intuitive de la position sociale qu’occupaient ses grands-parents dans la société communiste : une sorte de sociologie à rebrousse-poil des idées reçues sur la lutte de classes. « En recollant chaque pièce de ce puzzle j’en viens à m’interroger sur le genre de communistes qu’étaient mes grands-parents… En fouillant mes souvenirs je ne retrouve pas une once de lutte des classes chez eux, ni le vocabulaire, ni les langues. Les imaginer en militants révolutionnaires m’amuse beaucoup. Héritière d’une aristocratie intellectuelle, ma grand-mère ne méprisait rien tant que la médiocrité. Concevait-elle avant tout du mépris pour le peuple ? Non. Elle a cru en une possible éducation des masses, en une élévation de la base vers les arts et la culture. En revanche les apparatchiks grossiers et les arrivistes repus du parti la révulsaient… »

Loin de nous accabler des vestiges d’un Panthéon familial (les blasons des familles sédentaires) la narratrice trace son chemin à l’aveugle, dans le brouillard. Comme beaucoup d’enfants d’exilés, elle a un problème d’héritage. Sans repères biographiques elle va faire de ce manque le point de départ de son voyage. Ces chemins effacés elle va les retracer.

Elle qui est journaliste doit se faire sociologue, psychologue, historienne, et même éthologue des espèces porcines, pour comprendre cette histoire, en retrouver non seulement le fil perdu mais en assembler le puzzle infamant, en reconstruire les pièces disparues, les non-dits, ses mots noués dans la gorge comme ceux de sa mère qui longtemps refoula le trauma de l’exil. Ce qui rend ce récit si bouleversant, et si honnête, si juste, c’est qu’à l’inverse du bildungsroman qu’on qualifie aussi de « roman de construction », c’est un récit de déconstruction. Entre les couches meubles de cette histoire enfouie, il établit des correspondances, des connections. Il fait la lumière sur une histoire obscure et qui était destinée à le rester. Elle découvre pièce après pièce les éléments d’une affaire inouïe, un secret d’État, car « seul le sommet de l’État savait ».

L’occasion lui en sera fournie par la publication d’une liste, non pas celle de Schindler mais celle de Jacober, un commerçant anglais dénué de tout idéalisme et âpre au gain, spécialisé dans l’import-export d’animaux et… d’êtres humains. Dans ses listes que l’auteur découvre des décennies après la chute du régime de Ceausescu, figure le nom de ses grands-parents. Court-circuit. La liste révèle une traite massive d’êtres humains en plein cœur de l’Europe, quinze ans après la guerre. « Leur nom sur la liste, écrit-elle au début de son récit, m’oblige à remettre le pays sur la carte. À refaire le voyage à l’envers, à aller de l’autre côté du Mur chercher ce qui a été subi sans être admis, ce qui à ma famille et au monde entier, a été caché. »

Entre Jacober et le gouvernement roumain le deal ne fut jamais formalisé : d’un côté la Roumanie disposait d’un vaste contingent de citoyens juifs prêts à tout pour quitter le pays. De l’autre elle devait faire venir du bétail étranger sur son territoire. Henry Jacober avait mis au point un système de troc ingénieux et d’une simplicité remarquable : des listes de juifs candidats à l’exil lui était remises assorties pour chacun d’une confortable somme d’argent avec laquelle il achetait les porcs ou d’autres produits d’élevage – des bœufs, des poules, des moutons, des dindons… Ce système revenait à mettre à prix la tête de chaque juif autorisé à franchir la frontière et à lui attribuer une valeur pécuniaire que l’on convertissait ensuite en équivalent bétail.

Pourquoi troquer les juifs contre les animaux d’élevage ? Parce que les Roumains en avaient un besoin urgent et qu’ils rechignaient à se faire payer des juifs en espèces sonnantes et trébuchantes. Trop voyant ! Trop risqué.

Il faudra attendre la trahison dans les années 1970 d’un général deux étoiles pour apprendre la vérité. Ce général, patron du renseignement extérieur roumain, avait occupé des postes clés dans la Roumanie d’après-guerre, il appartenait au premier cercle du régime, aucun des secrets de la Roumanie communiste ne lui avait échappé. Et ce qu’il révéla dans une interview à la Radio Free Europe dépassait l’imagination. L’argent, tout l’argent des familles roumaines qui voulaient quitter le pays, les 12 000 dollars que mes grands-parents mettraient une vie à rembourser, avait servi à… acheter des porcs.

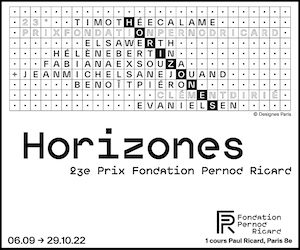

Le témoignage du général Pacepa fut publié dans un livre paru en 1987, Horizons rouges, bientôt traduit en 27 langues. Il fit l’effet d’une bombe. Le régime roumain avait organisé pendant des décennies un système de traite d’humains contre l’importation de porcs ou de vaches. Et le général Pacepa en exil affirmait avec un humour noir : « La valise diplomatique roumaine transportait alors plus souvent des échantillons de sperme de porc ou de bœuf que des secrets technologiques et militaires ! »

Après la chute du régime de Ceausescu en 1989, les archives de la Securitate ont livré leurs secrets. Mais cela a pris du temps. Certains documents ne furent déclassifiés qu’en 2014. L’historien Radu Ioanid a publié aux États-Unis et en Roumanie une vaste étude sur la manière dont l’exil des juifs de Roumanie avait été monnayé par le pouvoir. La première édition est parue en 2005, la seconde en 2021.

Dans ce livre des comptes où figure la moindre transaction entre le gouvernement roumain et Henry Jacober, Sonia Devillers a sélectionné et traduit parmi des milliers d’autres plusieurs relevés qui sont datés de 1960-62, période où ses grands-parents et leurs enfants bénéficièrent sans le savoir de ce troc hallucinant entre des juifs et des animaux. On y trouve les noms des candidats à l’exil, leur âge, leurs épouses, leurs enfants, leur prix évalué en nombres de bêtes et pas n’importe lesquelles, les meilleures reproductrices, les porcs landraces, les moutons corriedales, les vaches jersiaises… « Et ces tableaux d’honneur dignes des comices agricoles, ces porcelets danois, ces vaches frisonnes, ces brebis mérinos… sans compter ces machines à découper du filet… des machines françaises, s’il vous plaît. »

– 17 mars 1960

« Après discussion sur le sort de Bery Marou incarcéré à la prison de V., Henry Jacober a accepté de livrer 15 vaches, 2 taureaux jersiais, 15 brebis mérinos australiennes et deux béliers mérinos australiens. »

– 4 mai 1965 sur la base d’un rapport d’avril 1960

« Toutes les personnes autorisées à quitter définitivement le pays ont quitté le pays. Ont été apportés en échange : 10 vaches jersiaises (février 1960) ; 30 porcs landraces (février 1960) ; 100 moutons corriedales (juin 1960) ; 17 vaches jersiaises (mai 1960) ; 2 taureaux zébus (avril 1962) ; 3 vaches frisonnes (mai 1960). »

– 6 avril 1960

« Henry Jacober a suggéré à son agent de contact de donner le visa de sortie à la famille de Bery Maru, composée de six personnes. Nous proposons qu’en échange de ces personnes, nous demandions à Jacober ce qui suit :

– de porter le lot de 50 moutons mérinos australiens à 100 têtes en laine fine ;

– de fournir 15 vaches jersiaises et 2 taureaux jersiais supplémentaires ;

– de payer les frais de transport des 100 moutons d’Australie vers notre pays ;

– de payer le transport des deux taureaux zébus d’Australie à Londres »

– juillet 1960

« Selon l’arrangement passé avec Jacober, il ne devait livrer que 80 moutons corriedales ; cependant comme l’espace disponible de l’avion le permettait, il en a livré 100. Le prix des 20 moutons supplémentaires est de 6 720 dollars. Pour payer cette somme, nous pouvons permettre le départ d’un vieil homme d’environ 60 ans et d’un couple d’environ 40 ans… Si nous optons pour cette combinaison, nous pouvons obtenir de Jacober 40 porcs landraces supplémentaires pour une valeur de 8 600 dollars… On pourrait ainsi réaliser une économie totale de 12 320 dollars… »

etc. etc.

« En devenant passeur, Jacober avait saisi plus qu’une opportunité pour s’enrichir, il métabolisa l’esprit d’une nation. »

« Il y a quelque chose d’éminemment cocasse, écrit Sonia Devillers, et même de burlesque dans ce trafic de cochon géré par des flics et par des espions. » En effet ! Cette comptabilité obscène, ce système en partie double qui met en balance des êtres humains et des animaux, certains transportés en avion quand leur contrepartie humaine quittait la Roumanie en train, suscite stupeur et incrédulité, entre rire et effroi. On n’a rien lu d’aussi absurde et effroyable depuis le trafic des Âmes mortes de Nicolas Gogol. Jacober, comme Tchitchikov, son modèle gogolien, n’est pas seulement un escroc, c’est un révélateur. Échanger des juifs contre des porcs ou faire commerce des « âmes des serfs décédés », c’est révéler un système qui va bien au-delà de la corruption, ou de l’humaine vénalité, c’est de déshumanisation qu’il s’agit, de dévoration. Les juifs échangés contre des porcs n’étaient pas seulement vendus, réduits à l’état de marchandises, ils étaient déshumanisés, animalisés. Non pas sous la forme verbale de l’insulte antisémite, mais sous celle marchande de l’échange.

« En devenant passeur, Jacober avait saisi plus qu’une opportunité pour s’enrichir, il métabolisa l’esprit d’une nation, aveuglée par sa course au productivisme et travaillée au corps par un lourd passé antisémite. »

La famille de Sonia Devillers fut « échangée » en 1961 mais le troc juifs contre cochons avait débuté en Roumanie dès la fin des années 1950, soit la décennie qui suivit la Seconde Guerre mondiale, les lois raciales et la Shoah. « Voilà que les juifs, race dite “inférieure et impure” par les antisémites, servaient en Roumanie de monnaie d’échange contre le porc qui leur était interdit, et ce dans l’idée d’implanter dans le pays une race de porc jugée, elle, “supérieure et pure”. L’effet de miroir est édifiant » conclut Sonia Devillers.

Après les déportations de masse les exportations de masse ? Après la solution finale la solution vénale ? Juifs contre cochons. « Les juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d’exportation » avait déclaré Ceausescu au Général Pacepa passé à l’Ouest.

Y avait-il continuité entre l’extermination des juifs par les nazis et leur commercialisation par les communistes ? En tous cas les deux systèmes aboutirent au même résultat. Dans les années 2000, une commission internationale fut constituée pour faire la lumière sur les crimes perpétrés contre les juifs en Roumanie. Ses conclusions ne laissent aucun doute sur leur extermination longtemps niée par le Roumanie, même après la chute du régime de Ceausescu… À la fin des années 1930, la Roumanie comptait 750 000 juifs. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la moitié d’eux furent assassinés. 130 000 juifs roumains vivant en Transylvanie du Nord furent déportés à Auschwitz. En 1989, les juifs étaient moins de 10 000 dans tout le pays.

Les grands-parents de Sonia Devillers, aussi oublieux soient-ils ou désireux d’éviter des souffrances à leur petite-fille, n’avaient pu dissimuler complètement qu’ils n’étaient pas sortis tout à fait indemnes de cette extermination de masse ; en 1941 le grand-père Harry avait échappé à un pogrom mené par des légionnaires. Enlevé avec une quizaine d’individus, et emmené dans un camion aux abattoirs de Bucarest, il échappa de justesse à la mort, sauvé par l’un de ses ouvriers. « Une balle dans la nuque. Une poignée d’agonisants furent pendus à des crocs de boucher… Les cadavres éviscérés par les légionnaires, tripes à l’air, furent affublés de pancartes sur lesquelles était inscrit “casher”. »

À leurs filles, Harry et Gabriela ne racontèrent jamais ce qui s’était passé cette nuit là. Mais leur petite-fille en écrivant son récit s’est souvenue de cet épisode : « Avant même d’être échangé contre des porcs dans la Roumanie des années 1960, un homme juif avait été arraché aux abattoirs où il devait être dépecé comme une bête. Cela fait beaucoup de bêtes et de bestialité pour un même destin humain, celui de mon grand-père. »

Sonia Devillers, Les Exportés, Flammarion, août 2022, 288 pages.