Résilience démocratique : face au réchauffement planétaire, la démocratie impuissante ?

Dans les régimes démocratiques, une protection élevée des libertés d’expression facilite la lutte contre les pollutions locales. Les citoyens affectés peuvent se défendre et les scientifiques établir leurs diagnostics en toute indépendance. Résilience et démocratie font bon ménage.

Les menaces environnementales globales diffèrent des pollutions locales tant sous l’angle spatial que temporel. Elles constituent autant de « frontières planétaires[1]», suivant la formule consacrée depuis 2009, au-delà desquelles c’est l’ensemble du système Terre qui est menacé. Elles s’inscrivent dans le temps long, car le franchissement d’une de ces frontières résulte d’une agrégation d’impacts locaux qui altère durablement un système de régulation naturel.

Si l’action concertée dans le cadre multilatéral contre la destruction de la couche d’ozone a porté ses fruits, les politiques conduites dans les grands pays, comme la gouvernance mise en place au sein des Nations-Unies, pour faire face au réchauffement du climat n’ont pas apportées de réponses à la hauteur de l’enjeu. Ceci conduit à s’interroger sur la capacité de résilience des démocraties face à ces risques globaux. Plutôt que d’interminable palabres entre négociateurs du climat, ne faudrait-il pas un gouvernement mondial disposant d’une capacité de coercition sur l’ensemble des pays ? Au sein de chaque pays, ne gagnerait-on pas du temps en supprimant les règles complexes du débat et des alternances propres à la démocratie pour suivre les recommandations d’un dictateur vert éclairé ?

Pour apporter un éclairage à ces questions, nous proposons au lecteur d’observer la façon dont a été impulsée puis conduite l’action climatique au plan multilatéral et dans un certain nombre de pays clefs. Ces observation nous mettent en garde contre le chant des sirènes vantant les bienfaits de la résilience non démocratique. Elles suggèrent que pour agir efficacement et durablement face au péril climatique, il convient au contraire de renforcer les principes de base de la démocratie face à la montée des nationalismes et des populismes dans le monde.

De la protection de la couche d’ozone à l’action climatique

Dans les années 1970, le monde a été confronté à sa première menace écologique globale : la destruction de la couche d’ozone. La menace était de grande ampleur. L’ozone présent dans la stratosphère filtre les rayons ultra-violets. Sans cette ceinture protectrice, la vie deviendrait tout simplement impossible sur terre.

Dans un premier temps, le phénomène a été documenté par les scientifiques[2] qui ont identifié les rejets anthropiques modifiant si dangereusement la composition de l’atmosphère : des gaz de synthèse dont les principaux étaient les gaz CFC utilisés dans l’industrie du froid et la fabrication des vaporisateurs.

À partir de ce constat, l’action internationale a été impulsée via la Convention de Vienne des Nations Unies (1985), complétée deux ans plus tard par un texte d’application : le protocole de Montréal (1987) visant à éradiquer les substances altérant la couche d’ozone. L’objectif ayant été atteint en deux décennies, la menace a été écartée. Mais comme la durée moyenne de séjour des gaz CFC dans l’atmosphère est supérieure à 50 ans, il faudra encore plusieurs décennies pour que la couche d’ozone retrouve sa taille initiale.

L’action face à l’altération de la couche d’ozone est un cas d’école. Portée par les pays occidentaux et coordonnée via un dispositif des Nations Unies permettant l’expression de tout pays, grand ou petit, elle peut être mise au crédit de la résilience démocratique. Ce succès a reposé sur trois piliers : Une méthodologie très pointue de comptabilisation des différents gaz détruisant la couche d’ozone assortie d’un dispositif impartial et indépendant de vérification des émissions s’imposant à chaque pays signataire ; des normes réglementaires fixant la réduction graduelle puis la suppression de ces différentes émissions à des rythmes différenciés suivant le niveau de développement des pays ; des mécanismes de transferts financiers dirigés vers les pays moins avancés assurant la reconversion des outils industriels y étant localisés.

Le démarrage de l’action climatique présente de nombreuses similitudes avec celle mise en œuvre pour sauvegarder la couche d’ozone. L’alerte est donnée en 1990 par la communauté scientifique via le premier rapport du Groupement intergouvernemental des experts sur le climat (GIEC). L’action est rapidement impulsée par la Convention cadre des Nations Unies sur le climat de 1992, complétée par son premier texte d’application : le protocole de Kyoto adopté en 1997.

Mais l’histoire ne se répète pas. Les rapports successifs du GIEC ne cessent de le rappeler : plus de trente ans après l’alerte initiale des scientifiques, le dispositif onusien n’a pas permis de ramener les émissions de gaz à effet de serre sur des trajectoires compatibles avec un limitation du réchauffement climatique en dessous de 2°C. Jamais ratifié par les États-Unis, alors premier émetteur mondial, le protocole de Kyoto n’a eu qu’un impact marginal sur les émissions globales de gaz à effet de serre. Il a été enterré à la COP de Copenhague (2009) qui a introduit une nouvelle logique plus ascendante débouchant sur l’Accord de Paris (2015), le nouveau texte d’application de la Convention de 1992.

La gouvernance climatique sous l’Accord de Paris

Malgré leurs similitudes – dans les deux cas il s’agit de lutter contre une altération dangereuse de la composition de l’atmosphère – il y a une différence majeure entre la problématique de la protection de la couche d’ozone et celle du réchauffement climatique. Pour l’ozone, il s’agissait de s’attaquer à l’émission de gaz de synthèse utilisés dans un nombre limité de process industriels. Pour le climat, les changements à opérer sont d’une toute autre échelle.

Pour enrayer le réchauffement global, il faut stabiliser au plus vite la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère en visant la « neutralité climat », situation dans laquelle les émissions brutes de gaz à effet de serre auront été ramenées à la capacité d’absorption de ces gaz par les puits (les forêts, les sols, l’océan et la captage technologique pour le CO2, l’élimination par des réactions chimiques pour les gaz hors CO2). Une telle neutralité climat implique une double transformation : la transition énergétique consistant à décarboner un système dont 80% des sources sont d’origine fossile ; la transition agro-écologique visant à protéger les puits de carbone terrestres et à réduire les émissions hors CO2 dont l’agriculture est la principale source. De telles transformations exigent des changements radicaux dans l’organisation économique et sociale des sociétés, impossibles à piloter à partir de simples normes réglementaires comme dans le cas de la protection de la couche d’ozone.

La gouvernance introduite par l’Accord de Paris peut ainsi être qualifiée « d’ascendante » (bottom up en franglais). Aucun objectif précis de réduction d’émission n’est fixé par pays ou groupe de pays. Le secrétariat en charge du suivi fonctionne comme une chambre enregistrant les « contributions nationales » déposées par chaque pays et ensuite agrégées. Une fois déposées, ces contributions ne peuvent être revues qu’à la hausse avec un calendrier quinquennal de révision. Elles doivent enfin faire l’objet d’un reporting auprès des Nations Unies en charge de contrôler la transparence et l’intégrité de la comptabilisation des émissions brutes et des absorptions.

L’organe souverain du dispositif est la COP (Conference of the Parties), avec son rendez-vous annuel en fin d’année. La gouvernance assure une égalité de traitement entre les 196 pays adhérant à l’accord, tant en termes de temps de parole que de voix lors des votes, avec une règle de base pour la prise de décision : le consensus des 196 pays.

Cette gouvernance a le grand mérite de permettre l’expression de tout pays, grand ou petit, riche ou pauvre, vulnérable ou pas aux extrêmes climatiques. Ce principe démocratique de représentativité mérite d’être conservé. Il convient en revanche de s’interroger sur trois faiblesses de cette gouvernance.

La règle du consensus pour la prise de décision est un facteur récurrent de difficultés car il donne un pouvoir exorbitant aux minorités de blocage. Elle n’a de démocratique que l’apparence ! Il conviendrait d’y substituer des règles de vote à la majorité, comme cela est pratiqué pour la politique climatique européenne. Cette règle implique que, comme dans toute démocratie, les droits d’expression et de challenge de la minorité soit assurés en échange de son acceptation des décisions pouvant être prises contre son vote.

Le système de contrôle et vérification des émissions et de leur conformité aux engagements reste d’une grande faiblesse. Il ne s’agit pas d’un problème technique mais d’une question hautement politique. Dans certains pays, l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre est un véritable secret d’État auquel n’a pas accès l’organisme des Nations Unies en charge du climat. La transparence et l’intégrité de ce type d’information exige qu’un pouvoir de contrôle et de coercition soit effectivement délégué à cet organisme, sous le contrôle scientifique du GIEC.

La gouvernance multilatérale du climat répartit égalitairement les voix et les temps de parole entre les gouvernements, pas entre les peuples. C’est le représentant du gouvernement brésilien qui négocie à la COP, pas les peuples autochtones présents dans la forêt tropicale. Idem pour les représentant chinois avec les minorités Ouïghours ou celui du Canada avec les peuples premiers. L’Accord de Paris fait bien explicitement référence au rôle de la société civile, et plus spécifiquement à celui des populations vivant directement au contact des milieux naturels fragiles, qui sont présents à toutes les conférences climat. Mais les accords climatique ne se négocient qu’entre les États qui sont ensuite les seuls responsables de leur mise en œuvre.

C’est pourquoi la question de la résilience démocratique mérite d’être examinée au niveau des États. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’examen de passage entre régimes autoritaires et ceux se recommandant de la démocratie ? Comme il est difficile de faire passer le test aux 196 élèves, nous en avons retenu quatre parmi les plus gros émetteurs mondiaux : leurs émissions cumulées de CO2 ont représenté pratiquement 60% des émissions mondiales en 2021.

Le cas de régimes autoritaires : Russie, Chine

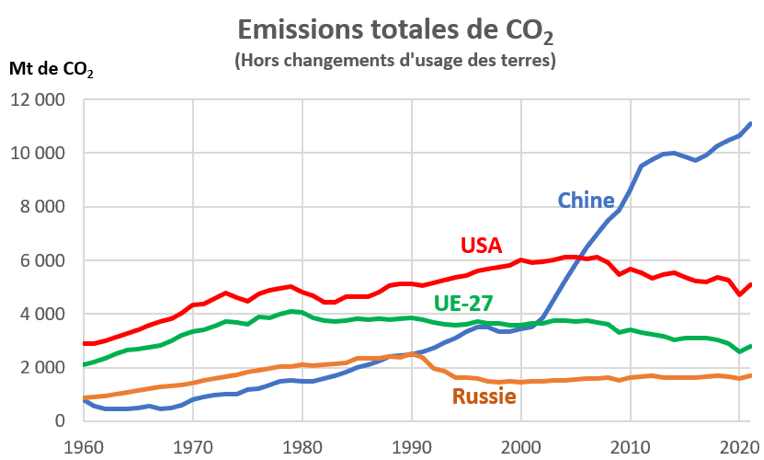

Lorsque le GIEC lance en 1990 son premier message d’alerte aux politiques, l’Union Soviétique est le second émetteur mondial de CO2, derrière les États-Unis. Les émissions de la seule Russie sont alors de l’ordre de la moitié de celles des États-Unis.

Depuis lors, deux périodes bien distinctes sont décelables. Durant la décennie 1990, les rejets de CO2 sont pratiquement divisés par deux, comme dans la totalité des économies de l’ex-bloc soviétique qui se reconvertissent à l’économie de marché. Durant les deux décennies suivantes, la reprise des émissions est continue, sauf chocs de court terme (récession de 2009 et COVID en 2020). Elle est portée par la croissance de l’économie et la remontée des émissions par habitant.

Peut-on discerner les impacts d’une quelconque action climatique ? Dans les régimes autoritaires, deux situations peuvent se présenter. Soit le climat est une réelle préoccupation prise en compte au sommet du pouvoir soit il ne fait pas partie des paramètres influençant les décisions politiques. La Russie se range dans ce second cas de figure.

Le pays est certes signataire des accords climatiques internationaux. Mais sa participation aux travaux se borne à faire valoir ses intérêts avec opportunisme et parfois désinvolture quand par exemple Vladimir Poutine arrive en retard à la conférence climatique lors de l’adoption de l’Accord de Paris. Sa position personnelle, publiquement affichées à plusieurs reprises[3], rejoint clairement le climato-scepticisme à rebours des travaux des scientifiques de son pays. Mais dans un système autoritaire, les contre-pouvoirs, y-compris ceux de la communauté scientifique, pèsent peu face aux représentations des dirigeants qui déterminent l’action, ou plutôt l’inaction climatique.

Les dommages climatiques qui affectent le pays, en particulier la fonte du permafrost (les sols gelés en permanence) et les méga-incendies en Sibérie sont désormais bien documentés. Dans le cas du permafrost, ils figurent parmi les risques majeurs d’accélération du réchauffement. Mais ces paramètres ne sont pas pris en compte dans la décision qui met l’accent sur les avantages géopolitiques que peut procurer à court terme le réchauffement. La fonte de la banquise ouvre de nouvelles routes maritimes dans l’Arctique. Certains bénéfices peuvent également surgir dans l’agriculture quand le froid constitue un paramètre limitant les rendements et les superficies.

Simultanément, la fonte engendrée par le réchauffement offre des opportunités nouvelles pour l’exploration et la production d’énergie fossile sur laquelle repose de plus en plus l’économie du pays. Or, dans les régimes autoritaires le recyclage de la rente pétrolière constitue le pilier sur lequel repose le pouvoir. C’est la raison pour laquelle, en Russie comme dans d’autres autocraties (oligarchies pétrolières, Venezuela, etc.), la transition vers un système énergétique bas carbone n’est pas à l’ordre du jour. L’indigence des investissements réalisés en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique est là pour nous le rappeler.

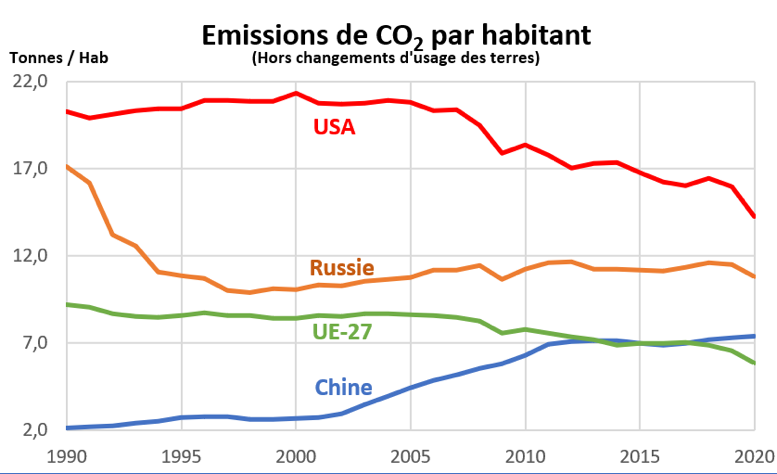

La Chine présente un cas bien différent. Durant les décennies 1990 et 2000, le climat n’est pas pris en compte par les autorités, malgré les alertes des milieux scientifiques. L’alliance de l’autoritarisme politique et des mécanismes de marché porte en deux décennies les émissions par habitant de 2 à 7 tonne de CO2. Le 12ème plan quinquennal (2011-2015) marque une rupture importante avec l’introduction d’objectifs de limitation des émissions. Ces objectifs sont fixés en intensité carbone (rapport entre les émissions de CO2 et le PIB). Depuis l’adoption de l’Accord de Paris, ils sont complétés par l’engagement d’atteindre le pic des émissions avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060.

Dans un premier temps, les résultats de ce revirement sont spectaculaires. Sous l’injonction des autorités, de nombreuses installations vétustes utilisant du charbon sont fermées, ce qui provoque un coup d’arrêt des émissions de CO2. Un plan massif d’investissement dans les énergies renouvelables et le véhicule électrique est simultanément lancé, faisant de la Chine un acteur majeur dans ces secteurs clefs de la transition énergétique. Un tel changement de trajectoire est à mettre au crédit d’un régime autoritaire capable de prendre vite et fort des mesures, sans les tergiversations et délais inhérents aux systèmes démocratiques.

Mais ce changement de trajectoire n’a pas été pérenne. Dès 2017, les injonctions du centre apparaissent contradictoires : les provinces à qui sont demandées des réductions d’émission sont jugées sur leurs performances économiques. Les marchés du carbone mis en place pour décourager l’usage du charbon ne délivrent pas des prix du CO2 suffisamment élevés pour être dissuasifs. Pour atteindre les objectifs de croissance et répondre à une demande sociale de plus en plus exigeante en matière de consommation et de mobilité, les contraintes sur les émissions sont graduellement levées. Pour reprendre la décarbonation du système économique sans provoquer un tête à queue de l’économie, il faudra aller plus en profondeur dans la réforme de structures économiques.

La Chine, avec son équilibre fluctuant entre économie de marché et autoritarisme politique parviendra-t-elle à opérer cette mutation d’ici 2030 ? L’enjeu est majeur pour la trajectoire mondiale des émissions. En 2021, la Chine a consommé 53 % de charbon mondiale et ses émissions de CO2 ont été supérieures de 40 % à celles des Etats Unis et de l’UE-27 réunis. Deux ensembles où elles s’inscrivent en baisse depuis un certain temps.

Le cas de démocraties représentatives : États-Unis, Union Européenne

Aux États-Unis, les grandes lois environnementales de l’après-guerre, notamment le Clean Air Act adopté dans les années soixante, ont été le fruit d’un travail bipartisan entre Républicains et Démocrates. Reprenant cette tradition, les premiers projets de lois visant à agir sur le climat furent portés dans les années 1990 par des élus des deux camps[4].

Ce mode de fonctionnement a disparu dans la décennie 2000, le climat cristallisant une opposition croissante entre Républicains et Démocrates. Le mouvement s’amorce en 2001, lorsque le Président Bush prend le contre-pieds de l’administration démocrate antérieure en s’opposant à la ratification du protocole de Kyoto. Nouveau changement de cap sous le mandat de Barak Obama qui contribue à l’adoption de l’Accord de Paris et lance un ambitieux programme fédéral de décarbonation du secteur électrique. Sitôt élu, Donald Trump dénonce l’Accord de Paris et promeut avec fracas une hypothétique relance du charbon. Nouveau tête à queue avec l’élection de Joe Biden qui réintègre dès le premier jour de son mandat l’Accord de Paris et parvient à faire passer de justesse au Congrès un plan d’investissement bas carbone sans une seule voix Républicaine.

Pour une part, cette polarisation des questions climatiques reflète le poids de la géopolitique et des intérêts liés à l’énergie fossile. Les États-Unis figurent parmi les premiers producteurs mondiaux d’énergie fossile et détiennent des réserves considérables[5]. On retrouve une polarisation similaire de la question climatique au Canada et en Australie dont les sous-sols sont également abondamment pourvus.

Pour une autre, elle reflète une tendance lourde de la démocratie américaine, affectée par la radicalisation croissante du parti Républicain et le renforcement des clivages géographiques entre États suivant leurs couleurs politiques. Ces clivages font rejaillir les spectre de possibles sécessions[6]. Ils se creusent avec le poids croissant des réseaux sociaux qui relaient des informations partisanes dénuées de toute validation empirique ou bases scientifiques et corrompent le débat public. Les stop and go de la politique climatique ne sont pas le résultat d’un bon fonctionnement de l’alternance démocratique. Ils résultent plutôt de son affaiblissement comme l’expriment les postures radicales contestant la validité des résultats électoraux à la sortie des urnes.

Les errements de l’action climatique aux États-Unis n’ont pas empêché le pays de réduire ses émissions de CO2 depuis la fin des années 2000. Déclenchée par la crise financière de 2009, la baisse des émissions s’est poursuivie pour des raisons économiques : substitution du charbon par du gaz moins coûteux, puis compétitivité des nouvelles énergies renouvelables. Les conditions économiques ont constitué une force de rappel, limitant l’inconstance des politiques climatiques. Les émissions par habitant restent cependant parmi les plus élevées du monde, la décarbonation de l’économie américaine s’étant opérée bien plus lentement que celle de l’UE-27.

L’UE-27 a atteint son pic d’émission à la fin des années 1970, au lendemain des chocs pétroliers. Jusqu’en 2005, les émissions sont restées sur un plateau pour des raisons économiques qui ne doivent rien à une quelconque politique climatique. La baisse d’un quart observée depuis 2005 correspond à la mise en route d’une action climatique conduite au niveau européen avec un instrument économique central : le système de plafonnement et d’échange des quotas de CO2 dont le démarrage date précisément de 2005.

L’action climatique est impulsée dans le cadre d’une gouvernance tripartite complexe, avec la Commission, le Parlement et le Conseil des chefs d’État ou de leurs ministres. Du fait de cette complexité, les décisions sont assez longues à prendre. Elles sont le fruit de compromis entre 27 États-membres dont les intérêts ne convergent pas spontanément. Mais une fois le cap pris, l’action est conduite sans changement d’orientation, même si son application dans les 27 Etats ne se fait pas sans tensions. Trois facteurs y contribuent.

Les décisions politiques se prennent à la majorité qualifiée. Historiquement, c’est ce qui a permis le démarrage de l’action. Jusqu’à la fin des années 1990, la Commission a cherché à lancer l’action climatique par la voie fiscale (projet de taxe carbone). Elle s’est heurtée à la règle de l’unanimité requise pour toute décision fiscale. La voie du système des quotas mis en place en 2005 a été rendue possible par la règle de la majorité qualifiée s’appliquant à ce type de décision[7].

Pour une part, la mise en œuvre de la politique climatique, notamment la gestion du système des quotas, est déléguée à la Commission européenne qui prend les décisions sans passer par les consultations nationales. Pour une autre, elle est déléguée aux États-membres, la Commission n’intervenant que pour contrôler ex-post son exécution.

La gouvernance climatique à deux étages provoque de multiples tensions entre États-membres qui n’ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes ardeurs à agir face au réchauffement. Un dispositif conséquent d’aides financières, principalement dirigé vers les pays de l’ex-bloc de l’Est, facilite l’obtention des compromis lors des prises de décision. Ces aides sont d’autant plus faciles à mettre en place que le principal outil d’action, le système des quotas, génère des ressources financières conséquentes.

En décembre 2020, le conseil de l’UE-27 a décidé d’accélérer l’action climatique en fixant l’objectif de réduire les émissions des gaz à effet de serre de 55% entre 1990 et 2030 (contre -40% antérieurement). Un vaste paquet législatif dénommé « Fit for 55 » a été mis sur la table le 14 juillet 2021 pour une entrée en application graduelle à partir de 2023. Sur le papier, la continuité et l’ambition de l’action sont bien là. Si ces objectifs sont atteints, ce sera un actif à mettre au compte de la résilience démocratique. Le seront-ils ?

Sur la période récente, l’édifice européen subit des secousses à répétition. Le Brexit a affaibli sa structure et privé l’Union d’un de ses membres les plus actifs en matière d’action climatique. Les tensions avec certains pays à l’est du continent s’aggravent et sont attisées par la guerre en Ukraine. La Hongrie et la Pologne ont l’une et l’autre fait des propositions pour affaiblir la gouvernance climatique commune, en particulier en vidant le système des quotas de sa substance. La Suède et l’Italie ont voté pour des coalitions politiques avec des composantes hostiles à l’action climatique européenne, quand ne s’expriment pas des propos ouvertement climatosceptiques. D’ici 2030, l’UE-27 va faire passer un test grandeur nature à la résilience démocratique. En guise de conclusion, examinons comment cette résilience peut se renforcer.

Pour une renforcement de la résilience démocratique

L’action face au réchauffement de la planète requiert une profonde transformation des structures économiques. Le « tic-tac de l’horloge climatique » nous impose d’agir à la fois vite et dans la durée. C’est un marathon qu’il faudrait courir au rythme du sprinter.

Au nom de la vitesse, les méthodes autoritaires faisant l’économie du temps du débat et des alternances démocratiques semblent parfois séduisantes. Le cas de la Russie nous rappelle qu’il ne faut pas compter sur les régimes autoritaires quand le pouvoir est accaparé par une élite qui redistribue la rente tirée des énergies fossiles. Les intérêts géopolitiques de court terme y priment face aux risques climatiques et les contrepouvoirs des citoyens ou de la science sont impuissants.

Le cas de la Chine interroge. Contrairement à ce qu’on observe en Russie le pouvoir central ne nie pas le caractère anthropique du réchauffement et se tient informé de ses dégâts via le GIEC et la communauté scientifique. Au début des années 2010, la prise en compte du message des scientifiques par le pouvoir central a conduit à des résultats très rapides. Mais ces avancées semblent impossibles à tenir dans la durée car le changement des structures économiques et des modes de vie ne se pilote pas depuis le centre, en faisant l’économie du débat et de l’adhésion citoyenne.

Du côté des démocraties, les fâcheux stop &go américains, si néfastes pour l’action climatique, reflètent la fragilisation du fonctionnement démocratique. Pour une part, la polarisation des questions climatiques provient de la puissance des intérêts privés liés à l’énergie fossile qui ont pollué la démocratie libérale au nom du néolibéralisme[8]. Mais les conditions économiques changent avec la montée en régime du capitalisme numérique puisant dans une nouvelle matière première : le stock d’information. Ils s’y développe de nouvelles formes de consumérismes basées sur l’individualisme et l’omniprésence des réseaux sociaux. Le fonctionnement démocratique en est doublement altéré : l’intérêt commun disparaît derrière l’individu roi ; la radicalisation des opinions sur les réseaux devient antinomique avec le respect des droits de la minorité et du fait majoritaire.

Ces tendances atteignent l’Europe confrontée à la montée des populismes et des nationalismes qui ébranlent sa gouvernance climatique. Cette gouvernance peut-elle résister à ces coups de butoir, au moment où les objectifs de réduction d’émission pour 2030 viennent d’être rehaussés ? Les bonnes réponses ne sont pas à chercher du côté de ce qui limite l’exercice des libertés. Elles consistent à renforcer le fonctionnement de la démocratie représentative par les multiples innovations locales portées par la société civile et la démocratie participative. Avec la prise de conscience croissante des périls climatiques, notamment au sein des jeunes générations, la multiplication de ces initiatives est un levier crucial pour l’adhésion citoyenne et l’atteinte d’objectifs climatiques ambitieux.