Chili : du malaise à la radicalité de la protestation sociale

Les violentes protestations sociales qui ont éclaté au Chili au mois d’octobre dernier ont surpris tout le monde : hommes politiques et hommes d’affaires, mais aussi organisations sociales établies, partis politiques, gouvernants et gouvernés, ainsi que l’opinion publique internationale. La surprise tire son origine du caractère « exemplaire » du modèle économique chilien, de loin l’un des plus « néolibéraux » du monde [1], véritable joyau de la couronne, secoué désormais par une vague de protestations sociales qui mettent à l’épreuve la stabilité politique du Chili et ses institutions étatiques, avec une forte remise en cause de la Constitution héritée de la dictature (1973-1990) dont le rôle garant et de reproduction du modèle néolibéral a maintes fois été souligné.

Afin de bien comprendre la portée de cette vague de protestations sociales, il faut prendre la mesure d’un ensemble de signes avant-coureurs, et qui se résument bien dans un terme à la fois vague et d’usage courant au Chili : le « malaise » (malestar). C’est à la fin des années 1990 que ce terme, popularisé par Freud dans les années 30 dans son livre Malaise dans la civilisation, fait irruption dans le champ politique et intellectuel chilien. C’est ainsi que la branche chilienne du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) publie, en 1998, un rapport dont l’effet intellectuel et politique sera durable.

Dans ce rapport, intitulé Las paradojas de la modernización [2], l’équipe du PNUD montre à quel point le processus de modernisation capitaliste a donné lieu à des attentes, tout en produisant un retard dans leur satisfaction : c’est le célèbre diagnostic d’une modernisation capitaliste accélérée (le Chili a connu une décennie de taux de croissance à 7% par an) qui, au moment même où elle engendrait des attentes de mobilité sociale pour une classe moyenne dont une grande partie de ses membres était arrachée de la pauvreté [3], les plaçait dans une position vulnérable, sous le risque de revenir à la pauvreté selon les aléas de l’emploi, de l’âge et de la santé.

D’où la conclusion du rapport : les progrès en matière de réduction de la pauvreté sont certes importants, ainsi que l’élévation du bien-être et des niveaux de vie de pans entiers de la population (notamment au moyen de l’accès à des biens de consommation inimaginables auparavant par le biais du crédit), mais « ils coexistent avec des degrés plus ou moins significatifs de méfiance aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports que les personnes entretiennent avec les systèmes de santé, retraites, éducation et travail ». C’est ce « malaise qui fait penser que les mécanismes de sécurité que l’actuel “modèle de modernisation” pose sont insuffisants [4] ».

Le diagnostic du malaise des Chiliens a ainsi été marqué par la logique du stigmate pendant plusieurs années : une certaine sociologie, accompagnée par l’économie mainstream connectée avec les principales universités états-uniennes, ont imposé l’idée que le malaise était un diagnostic erroné ou, dans le meilleur des cas, qu’il faisait partie du paysage normal des sociétés traversées par des processus de modernisation économique [5].

Face à cette inquiétante combinaison entre faiblesse institutionnelle des États et inégalités socioéconomiques criantes, le Chili se montrait comme un cas à part.

Un premier retour du malaise comme facteur d’explication d’un mouvement social protestataire nous renvoie à l’année 2006, moment dans lequel se déclenche la « révolution des pingouins », une révolte dont les protagonistes étaient lycéens (d’où le nom de cette petite révolution, un terme qui renvoie à leur uniforme dont les couleurs évoquent l’image populaire, antarctique, du pingouin).

Mais c’est surtout en 2011 que l’idée de malaise s’imposera comme thème légitime du débat politique, intellectuel et social : c’est au cours de cette année qu’un puissant mouvement étudiant réussira à faire bouger les limites du pensable et du dicible, à tel point que cinq de leurs dirigeants parviendront à gagner des sièges de député lors des élections législatives de 2013.

C’est dans ce contexte que l’on est passé du malaise à la protestation sociale massive et radicale. Comment l’expliquer ?

L’étude sur “La protesta Social en América Latina”, réalisé par le PNUD en 2012 [6], a montré que dans les pays les plus inégaux du continent, et faisant état d’une capacité institutionnelle amoindrie au moment de gérer les conflits, la probabilité de protestations sociales violentes s’élevait. Face à cette inquiétante combinaison entre faiblesse institutionnelle des États et inégalités socioéconomiques criantes, le Chili se montrait comme un cas à part, une exception, compte tenu de la forte institutionnalisation des partis politiques traditionnels et d’une présomption d’efficacité dans la gestion des demandes et conflits sociaux. C’est cette présomption qui a volé en éclats ces dernières semaines.

Le Chili fait figure d’oasis extrêmement contradictoire : comment expliquer le faible volume d’épisodes contentieux et, lorsqu’ils éclatent, leur radicalité ?

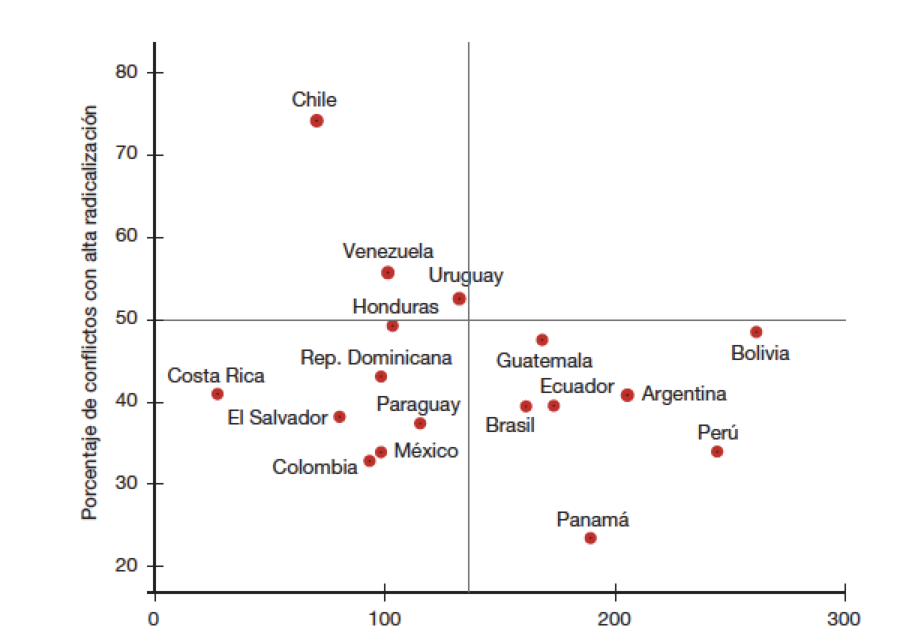

L’étude du PNUD de 2012 a porté sur plus de 2 300 protestations sociales dans la région, qui furent enregistrées par 54 organes de presse dans 17 pays, entre les mois d’octobre 2009 et septembre 2010. Au cours de cette période et dans le cadre de cette étude, le Chili était littéralement une exception, comme on peut le constater dans le graphique 1 (infra).

C’est ainsi que dans ce pays du cône sud, on constate une quantité relativement mineure de conflits (ou plus précisément d’épisodes contentieux ayant lieu dans l’espace public), à ceci près que leur expression pratique est régie par une logique de radicalité, au sens où ils impliquent bien souvent des affrontements et de la violence. Si l’on considère la solitude dans laquelle le Chili se trouve dans ce graphique, c’est d’une véritable « oasis » qu’il s’agit (nous reprenons la malheureuse expression du Président chilien Sebastián Piñera, énoncée seulement quelques jours avant le déclenchement des protestations sociales du mois d’octobre afin de décrire un Chili qui échappait aux phénomènes de violence des pays voisins). Mais d’une oasis extrêmement contradictoire : comment expliquer le faible volume d’épisodes contentieux et, lorsqu’ils éclatent, leur radicalité ? Dans cette question on décèle une véritable énigme, qu’il faudra bien élucider.

Graphique 1. Localisation des pays latino-américains selon les niveaux de conflictualité et radicalité de leurs épisodes contentieux

Source : Fundación UNIR (Bolivie), cité par le rapport du PNUD La protesta social en América Latina, Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2012, p.143.

Quelle explication proposer ? Selon l’étude du PNUD de 2012, la clé réside dans la faible capacité de mobilisation des acteurs sociaux. Et pourquoi tant de radicalité ? Selon cette même étude, si la démocratie représentative bénéficie d’un important soutien de la part des citoyens, la probabilité de déboucher sur des formes protestataires violentes décline. Selon cette même étude, la démocratie chilienne était créditée en 2012 d’un soutien relativement important, ce qui veut dire que la réponse à la question des raisons de la radicalité réside ailleurs : dans une médiocre capacité de gestion institutionnelle des épisodes contentieux, ce qui se traduisait en une culture de faible tolérance aux conflits et de grande répression à leur endroit, ce qui était la réponse normale et routinière du gouvernement, contribuant ainsi à l’escalade des protestations sociales dans leur propension à la violence.

Le quadrant en haut à droite du graphique 1 (supra), où se croisent une « haute conflictualité » et une « haute radicalisation », est vide. Est-ce que cela veut donc dire que le Chili est venu occuper cet espace vide en exclusivité ? Nous l’ignorons, puisque l’étude comparée du PNUD se termine en 2010, avec une quantité beaucoup trop réduite d’observations en temps et échelle – de sorte que l’énigme persiste.

L’Observatoire de Conflits du Center for Conflict and Cohesion Studies (COES) basé à Santiago du Chili, réalise depuis quatre ans une étude semblable à l’enquête du PNUD de 2012, avec une stratégie beaucoup plus exhaustive et systématique dans l’exploitation des sources de presse, mais sans comparaisons internationales.

Concrètement, l’Observatoire de Conflits analyse 16 organes chiliens de presse (nationale, mais surtout régionale), d’où sont systématiquement décryptés des milliers de reportages et récits journalistiques relatifs à toutes sortes de protestations sociales, lesquelles étaient codifiées et transformées en une base de données unique dans son genre, avec plus de 90 variables et 15 455 épisodes contentieux pour la période 2009-2018.

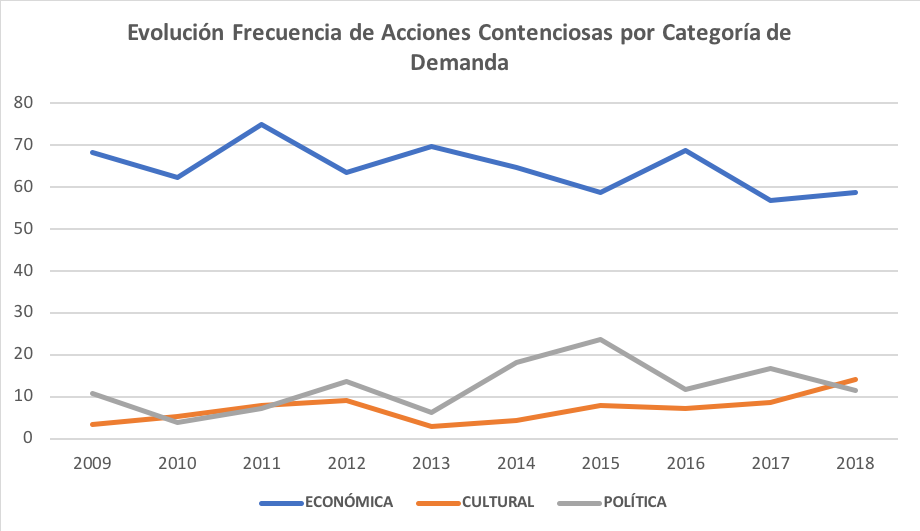

Ces deux études du PNUD et de COES, chacun à sa manière, soulignent que les actions protestataires au Chili concernent majoritairement des enjeux socioéconomiques, et non pas culturels-identitaires ou orientés à réformer des institutions politiques. Qui plus est, COES montre que cette prédominance des enjeux socioéconomiques s’est maintenue de manière relativement constante depuis 2009 (graphique 2).

Graphique 2. Évolution de la fréquence des épisodes contentieux, par types de demandes

Source : Observatoire de Conflits, COES.

L’axe vertical représente le volume d’épisodes contentieux dans tout le Chili (avec des fortes variations selon les régions du pays), alors que l’axe horizontal décrit les années de matérialisation de ces épisodes. Le grand conflit du Chili concerne des enjeux redistributifs, liés à des phénomènes d’inégalité économique et sociale et à des sentiments d’injustice, notamment dans les domaines du travail et de l’éducation, mais aussi à propos des retraites. Ce sont ces enjeux qui se trouvent à l’origine de la plupart des épisodes contentieux.

À la lumière des données dont COES dispose et face à l’explosion de la protestation sociale, il n’est plus possible d’affirmer que le Chili est un pays qui excipe des bas niveaux de conflictualité. Cela serait totalement contre-intuitif. C’est plutôt la radicalité qui s’est maintenue et a augmenté au cours des dernières années, jusqu’à son éclosion lors du mois d’octobre 2019.

C’est ainsi que le Chili entre à partir de 2011 dans un cycle de protestations sociales, dont la plupart se rapportent à des questions de justice et de droits sociaux, avec des pics qui se situent en 2011 et 2012 (c’est le temps fort du mouvement étudiant), pour atteindre un nouveau pic en 2016 (avec l’irruption du mouvement d’opposition au système de retraites, movimiento NO +AFP [7]).

À la différence de ce qui était signalé par l’enquête du PNUD pour la période 2009-2010, on constate que depuis 2011 le Chili a augmenté de manière considérable la capacité de mobilisation des acteurs sociaux sous des formes extra-institutionnelles. Nous ignorons les raisons de niveau micro et méso qui expliquent cette capacité accrue de mobilisation. En revanche, on dispose désormais d’observations en nombre suffisant à un niveau macro d’analyse pour affirmer ce constat : à moins d’adhérer à la philosophie naïve de la spontanéité protestataire, il paraît évident que derrière tout épisode contentieux ayant lieu dans l’espace public il y a de l’organisation et ce que la théorie de la mobilisation des ressources appelle une « infrastructure » (depuis le groupe de voisins selon les quartiers jusqu’au groupe de copains ou de camarades de classe, pour ne citer que trois exemples de cette infrastructure sociale), sans oublier les possibilités de coordination instantanée offertes par les réseaux sociaux.

Pendant les premières heures de la protestation du vendredi 18 octobre, Santiago a fait l’expérience fascinante d’une disparition littérale de l’État.

Il y a un certain nombre d’éléments distinctifs dans l’explosion de cette furie sociale lors du mois d’octobre 2019, ce qui veut dire qu’il y a des discontinuités par rapport aux épisodes protestataires des années préalables.

Première caractéristique : la magnitude de l’explosion (c’est ici que la métaphore prend tout son sens) a laissé sans effet ni efficacité le fonctionnement normal des appareils répressifs de l’État, si bien qu’il n’est pas exagéré de dire que, pendant les premières heures de la protestation du vendredi 18 octobre, Santiago a fait l’expérience fascinante d’une disparition littérale de l’État.

Deuxième caractéristique : le mois d’octobre 2019 chilien possède une forte ressemblance avec les premières journées de manifestation des Gilets jaunes en France (niveaux très importants de violence, éclatement des manifestations, absence de leaders, etc.) et le mouvement de protestation qui a eu lieu au Brésil en 2013. À la différence des mouvements étudiants et de l’organisation No+AFP, la frontière qui séparait les répertoires d’action collective sous des formes pacifiques et les tactiques violentes est devenue extrêmement floue dans le cas de la protestation du mois d’octobre-novembre chilien, si bien que les pillages et les agressions contre des bâtiments publics et privés, et surtout sur le métro (deux tiers de ses gares ont été détruites) ont pu être présentées dans les réseaux sociaux comme des actions critiquables, quoique nécessaires pour se faire entendre.

Il est important d’ajouter que lors de ces journées de furie sociale, ce qui prime sont des enjeux redistributifs, dont l’écho a probablement été amplifié par la saillance de l’expérience individuelle et collective des abus et des inégalités une fois que plusieurs ministres ont ironisé sur la hausse du prix du métro (« pour payer moins, il faudra se lever plus tôt ») ou sur l’amélioration de la situation économique (« on pourra désormais acheter des fleurs », selon le mot malheureux du ministre des finances quelques jours avant l’explosion).

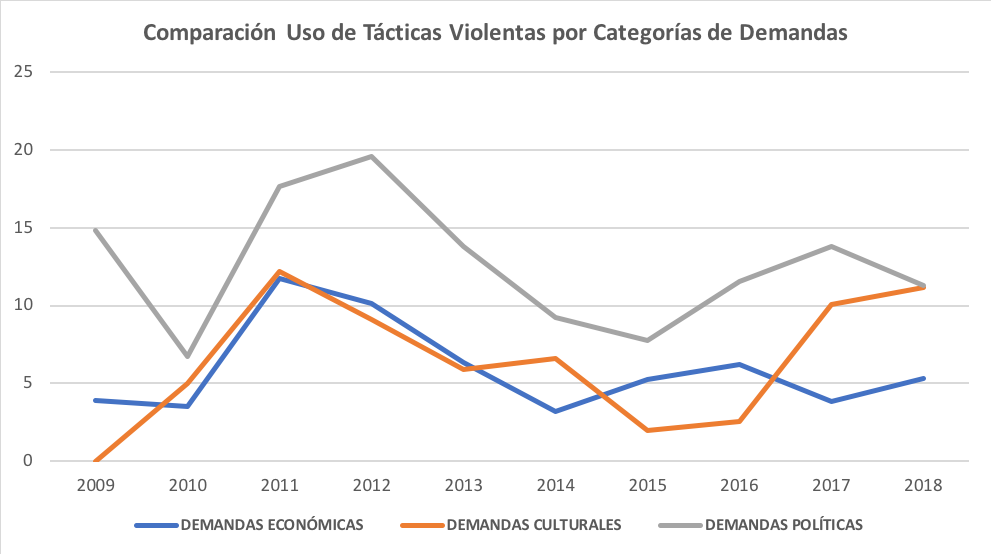

Il s’ensuit que le Chili, vraisemblablement, occupe désormais le quadrant supérieur droit (voir supra, graphique 1) qui, on se souvient, était vide, et qui cumule une « haute conflictualité » avec une « haute radicalisation ». Jusqu’à il y a peu, la plupart des épisodes contentieux portant sur des enjeux socioéconomiques ne s’exprimaient pas sous des formes violentes (sauf dans le contexte d’épisodes de scandales économiques ou commerciaux ayant un effet direct sur la vie quotidienne des personnes, comme par exemple l’affaire de collusion des pharmacies qui élevaient artificiellement le prix des médicaments, en provoquant des actes de violence sur un certain nombre de ces établissements). En même temps, comme on peut le constater dans le graphique 3, il y a une élévation tendancielle des tactiques violentes [8] depuis 2011, atteignant des pics très importants dans le périmètre du mouvement étudiant en 2011-2012, puis lors du cycle de protestations sociales que nous appelons culturelles-identitaires de 2017-2018 (notamment dans sillage du mouvement féministe).

Graphique 3. Usage de tactiques violentes selon types de revendications

Source : Observatoire de Conflits, COES.

L’explication de la radicalité des épisodes contentieux qui avait été proposée par le PNUD en 2012 conserve toute son actualité. Le « réveil du peuple » (véritable leitmotiv mobilisé en 2019 aussi bien par les manifestants que par les journalistes et les hommes politiques) concerne d’abord l’augmentation de la conflictualité, dans un contexte de rigidité institutionnelle de l’État qui ne lui permet pas de gérer de manière efficace les demandes – ce qui englobe la capacité défaillante des partis politiques à les agréger.

Il s’ensuit une importante conséquence : le primat d’une réponse étatique répressive et intolérante à l’égard de la mobilisation, surtout lorsqu’elle acquiert une certaine envergure, ce qui explique en partie la radicalisation de la protestation sociale. La réponse du gouvernement chilien aux manifestations monstres et aux échauffourées des mois d’octobre et novembre 2019 exprime ainsi deux déficits politiques de portée considérable : d’abord, une faible capacité de gérer les conflits par des canaux institutionnels, et ensuite une approche du phénomène protestataire en termes de plus en plus régis par des politiques répressives portant sur des voyous, délinquants et lumpen [9]. En ce sens, l’État et son appareil répressif se sont constitués en digue face à des formes barbares de jacquerie urbaine, mettant à l’épreuve – selon les commentateurs autorisés de cet événement, à savoir les journalistes – la « cohésion » sociale.

La cohésion sociale, quelle que soit la définition que l’on donne à cette expression marquée par son ambigüité (ciment de la société, légitimité des rapports sociaux entre groupes et des rapports aux institutions, adhésion doxique à l’ordre, etc.) ne s’oppose pas au conflit social (comme il est devenu d’usage de l’affirmer sans ambages).

Il est tout à fait vraisemblable que les Chiliens aient franchi le seuil qui sépare une forme de politique normale, routinière, d’une autre qu’Ackerman a qualifiée comme « moment constitutionnel » (ou « constituant »).

Bien au contraire : la cohésion sociale se conjugue positivement avec la capacité des sociétés d’absorber les conflits sociaux, quand elles les gèrent en tenant compte des revendications plus ou moins expressives des citoyens.

Cela signifie que les institutions, notamment étatiques et politiques, doivent parvenir à gérer ces conflits dans un cadre fait de processus et de mécanismes de dialogue et de participation des représentants du monde social. Or, c’est là que se trouve le problème : l’énorme vague de protestation sociale qui affecte le Chili depuis le 18 octobre manque précisément de représentants et de porte-parole, et rien ne permet d’imaginer l’émergence de formes de représentation engendrées par la protestation elle-même.

C’est la raison pour laquelle le principal syndicat du Chili (la CUT) et les collèges professionnels les plus connus s’efforcent de prendre la main sur la protestation, à partir d’une position très amoindrie car le discrédit de ces organisations sociales est à peine moins prononcé que celui qui affecte les partis politiques. C’est ce qui explique le sentiment de blocage qui envahit aussi bien les gouvernants, les représentants et les manifestants, mais aussi l’importance des formes extra-institutionnelles (et souvent très violentes) qu’adopte l’expression de revendications extrêmement hétérogènes.

Il s’ensuit que ce blocage pourrait bien céder si la revendication remonte à la Constitution elle-même. La Constitution chilienne remonte à 1980, année au cours de laquelle elle a été promulguée à la suite d’un plébiscite frauduleux. Le stigmate d’un défaut de légitimité originaire a toujours accompagné la Charte Fondamentale, ce qui veut dire que son fonctionnement dans des conditions démocratiques a toujours reposé sur des rapports de force favorables à la droite, des mécanismes draconiens de réforme et une philosophie de l’État subsidiaire qui a été constitutionalisée.

Il est tout à fait vraisemblable que les Chiliens aient franchi le seuil qui sépare une forme de politique normale, routinière, d’une autre qu’Ackerman a qualifiée comme « moment constitutionnel » (ou « constituant »). Nous faisons l’hypothèse que le Chili se trouve désormais dans un moment constituant, un moment qu’Ackerman décrit en très beaux termes : dans son livre La política del diálogo liberal [10], Ackerman estime « qu’il existe des grandes occasions dans la vie politique où le peuple intervient directement et de manière autorisée (…). Au cours de ces épisodes, une citoyenneté de masse insiste pour faire davantage qu’élire ses gouvernants ; quelque chose qui s’interprète mieux sous l’idée d’ordres de mobilisation édictés par le peuple à ses gouvernants ». Autrement dit : les « moments constitutionnels » sont des épisodes « dans lesquels le peuple parle avec un accent distinct et différent de celui qui le caractérise au cours de la politique normale ».

Le Chili se trouve au seuil de cette escalade, ce que Boltanski et Thevenot appellent une montée en généralité, au terme de laquelle le peuple adopte une posture réflexive sur la norme fondamentale, la Constitution.

Revenons à la réalité profane du Chili dans le mois d’octobre-novembre 2019. Outre les protestations sociales massives, ce que l’on peut constater ce sont des dizaines de « cabildos [11] », dont un certain nombre sont formés suite à l’appel d’une organisation (par exemple, le club de football Colo Colo), alors que d’autres sont générés de manière spontanée, et coordonnés par les réseaux sociaux.

Il est vrai que ni les participants aux manifestations, ni ceux qui décident de prendre part aux « cabildos » ne sont représentatifs (au sens statistique du terme) du peuple du Chili, et qu’ils sont loin de constituer une majorité numérique. Et pourtant, à regarder de plus près, il est évident que ce peuple mobilisé, sorte d’avant-garde du peuple général, est la traduction publique de centaines de milliers de conversations privées sur le malaise des Chiliens par les Chiliens eux-mêmes, sur leurs plaintes et désirs, mais aussi sur leur déchéance.

Il est vrai que leurs plaintes et doléances ne renvoient pas forcément au changement de Constitution : c’est précisément sur cet enjeu que se joue le destin de la protestation sociale au Chili. Le « moment constitutionnel » (ou « constituant ») est une fascinante conjoncture dans laquelle les gens qui forment le peuple délibèrent sur leur situation personnelle et familiale, et à partir de là entreprennent l’escalade vers des revendications plus générales, ce que les sondages d’opinion ne parviennent pas à capter au moyen de simples de questions d’enquête – ce qui nous renseigne sur les limites de cette technologie de registre de l’« opinion publique ». Le Chili se trouve au seuil de cette escalade, ce que Boltanski et Thevenot appellent une montée en généralité, au terme de laquelle le peuple adopte une posture réflexive sur la norme fondamentale, la Constitution.

Nul ne sait l’aboutissement de cette énorme protestation sociale. Personne ne l’avait prévue. Mais ce qui est extraordinaire est de comprendre de quelle manière tout un peuple a pu passer, en quelques jours, d’une hausse du prix du métro à la remise en cause d’une Constitution.