Toni Morrison rassemble les pièces maîtresses de notre existence

Beaucoup d’images peuvent hanter pour longtemps les esprits à la lecture des onze romans de Toni Morrison. L’une d’entre elles, indélébile, serait le ventre sans nombril de Pilate, l’une des figures centrales de La chanson de Salomon (1977). Dominé par les chants des spirituals et les nombreuses croyances des descendants d’esclaves aux Amériques, le livre est porté par ce personnage de femme, flottant et singulier, qui a réussi à naître seule en quittant le ventre de sa mère morte en couches et dont l’ombilic, une fois cicatrisé, s’est effacé à jamais. « Après que leur mère fut morte, elle s’était débattue pour se frayer un passage hors de son sein, sans l’aide de contractions des muscles ou de la poussée ruisselante des eaux utérines. C’est pourquoi tout le temps qu’il fut proche de sa sœur, il lui connut un ventre aussi lisse et ferme que son dos, sans nulle ponctuation d’un nombril ».

Pilate occupe un statut particulier dans l’œuvre de Morrison car elle produit une disjonction généalogique et affirme une autonomie farouche. Ne pas avoir de nombril interrompt la filiation et projette l’histoire dans une dimension allégorique ; le corps se dégage de son passé et s’engage dans un futur où la procréation ne suit pas les codes biologiques. La rupture marquée par la disparition d’un signe physique éminemment symbolique est autant une libération qu’un fardeau. Le poids de la recherche mémorielle rattrape la légèreté de l’émancipation. Cette dernière est déjà dans les mots que Toni Morrison modèle en les amplifiant de manière à faire sentir toute la matérialité qu’ils expriment. Fluides, solides, aériens ou souterrains, ces mots autorisent la naissance de descriptions sublimes et subtiles ancrées dans une réalité historique et culturelle qui saute aux yeux à chaque phrase.

Dans l’hommage que rend Angela Davis à Toni Morrison quelques jours après sa mort la nuit du 5 au 6 août 2019 dans l’émission Democracy Now !, elle insiste sur la fonction de l’écriture et la révolution littéraire produite par l’écrivaine, elle parle du « véritable pouvoir de l’écriture [de Toni Morrison] qui a permis de transformer irréversiblement notre façon de penser ». Elle évoque aussi la manière irrévocable dont la lecture de Beloved (1987) a confirmé l’impératif de considérer, partout dans le monde, l’histoire de l’esclavage et l’histoire des Noir·es sous un angle métamorphosé.

À la toute fin de son célèbre roman qui a obtenu le prix Pulitzer en 1988, les paroles d’un des personnages, hanté par une femme, disent : « C’est l’amie de mon esprit, elle me rassemble, vieux. Les morceaux que je suis, elle les rassemble et elle me les rend tout remis en ordre ». En anglais, « les morceaux que je suis » se dit « the pieces I am ». C’est ce fragment de phrase qui donne son titre au documentaire réalisé sur Toni Morrison par Timothy Greenfield-Sanders et qui est sorti sur les écrans aux États-Unis au mois de juin dernier. L’affiche du film représente, sur un fond rose fuchsia, un portrait récent de Morrison, en noir et blanc et en gros plan, assemblé avec des découpages de motifs floraux colorés. L’un de ces derniers, noir et doré, s’épanouit sur son œil droit en l’occultant à la manière d’un bandeau de pirate. Le regard ainsi scindé n’en reste pas moins puissant et séduisant.

C’est l’artiste Mickalene Thomas (née en 1971) qui a réalisé le collage et Toni Morrison, The Pieces I Am s’ouvre précisément sur un montage en accéléré où strate après strate on voit les mains de l’artiste superposer des portraits photographiques de l’écrivaine à différentes périodes de sa vie, collant et coupant des morceaux de papiers et de tissus colorés et imprimés comme elle le réalise dans son propre travail visuel depuis déjà de nombreuses années. Cette traversée du temps par les images, cette invitation à réfléchir aux croisements entre la littérature et les arts visuels et à insérer dans le montage du film des reproductions d’œuvres africaines-américaines suivant le récit que Toni Morrison fait de sa vie, jalonnent le documentaire

Son auteur est d’abord photographe, ami de Toni Morrison depuis 1981, date à laquelle il réalise son portrait pour la première fois. À l’époque, elle travaille encore chez Random House, fameuse maison d’édition qu’elle intègre en 1967 et où, pendant seize années, elle n’aura de cesse de promouvoir les écrits d’autrices et d’auteurs africain·e·s-américain·e·s, à commencer par Angela Davis qu’elle convainc en 1974 de publier une autobiographie alors qu’elle n’a que 27 ans.

C’est une immersion profonde dans l’histoire africaine-américaine, comme éditrice du Black Book, qui a porté ensuite les écrits de Toni Morrison.

Dans le documentaire, tourné en 2016 et 2017, Toni Morrison est filmée de face, cadrée à la façon des portraits photographiques du réalisateur. Elle raconte, vive et enthousiaste, des épisodes de sa vie depuis sa naissance à Lorain dans l’Ohio le 18 février 1931. Lorsqu’elle parle de son rôle d’éditrice chez Random House, elle évoque notamment un projet qu’elle dirige en 1974 et qui va produire un événement sans précédent dans le domaine éditorial. The Black Book obtient une attention particulière du lectorat au sein d’un contexte culturel et politique paradoxal où l’émergence du mouvement artistique noir s’adosse clairement aux revendications pour les droits civiques, encore plus teintées de violence depuis l’assassinat de Martin Luther King en 1968. La répression sanglante des révoltes qui suivent dans les années Nixon ainsi que la persécution des activistes luttant contre les discriminations sociales et raciales s’accompagnent de productions culturelles uniques en leur genre dans le domaine des arts visuels, de la littérature, de la musique. Des productions qui sont irriguées de l’intérieur par une volonté politique qui fait vibrer le potentiel de toutes ces créations.

The Black Book tel qu’il est décrit par Morrison dans The Pieces I Am est une expérience nouvelle. L’anthologie documente l’histoire des Africain·e·s- Américain·e·s à travers une compilation foisonnante de textes et d’images, de reproductions d’affiches, d’articles de journaux, de lettres, de discours, de textes de chansons de blues ou de gospel, de partitions musicales, de récits traditionnels, de chants d’enfants, de dessins, de publicités, de photographies de famille, de photographies documentaires ou publicitaires, de recettes de cuisine, de brevets, de pièces de théâtre, de lettres privées, de fac-similés divers et variés. Tous ces documents visuels et textuels sont issus des collections de particuliers ou ont été trouvés dans des bibliothèques et des centres de recherche. Parmi les coupures de presse, de nombreuses sont consacrées au lynchage et un déroulé détaillé est donné de toutes les scènes sordides où la torture des Noir·e·s devient un divertissement public pour les Blanc·he·s dès la fin du XIXe siècle.

Morrison explique que cette immersion profonde dans l’histoire africaine-américaine a porté ses écrits. C’est lors de ces recherches qu’elle a découvert, dans les archives, des faits divers qui ont nourri ses romans (Beloved notamment) et lui ont accordé la possibilité de faire se jouxter solennel recueillement et imagination, en débordant toutes les limites conventionnelles de la littérature. Les fragments de l’histoire et de toutes les narrations subjectives s’entremêlent pour affirmer la force de tout morceau, même le plus petit, afin de recoller les pièces de la mémoire.

Un an après la sortie de The Black Book, riche d’un succès phénoménal mais resté un objet trop difficile à classer pour être intégré dans les bibliographies académiques, Toni Morrison donne une conférence à l’Université d’État de Portland. Sa voix est grave, elle a un ton majestueux : « Et puisque ni l’histoire, ni l’anthropologie, ni les sciences sociales ne semblent en mesure de se saisir du problème [du racisme] de façon forte et consistante, on pourrait très bien laisser les artistes s’en charger ».

Les corps, en particulier celui des femmes, sont omniprésents dans les écrits de Toni Morrison.

Ce travail des artistes est souligné dans Pieces I Am car, en plus des archives qui composent le documentaire réalisé de façon assez classique et ponctué par les propos de personnalités qui parlent de Morrison (Angela Davis, Paula Giddings, Walter Mosley, Sonia Sanchez, Russel Banks, Frau Lebowitz, David Carrasco, Farah Griffin, Hilton Als), un vaste choix d’œuvres apparaît à l’écran. Les travaux de vingt et un artistes, leurs peintures et leurs photographies, déroulent une historiographie de l’art africain-américain des XXe et XXIe siècles confirmant le vœu de Morrison qui voit dans l’art la seule façon de répondre aux événements de l’histoire. De Jacob Lawrence à Lorna Simpson, en passant par Aaron Douglas, Gordon Parks, Lois Mailou Jones, Elisabeth Catlett, Martin Puryar, Jack Whitten, David Hammons, les corps, tantôt silhouettes furtives et empreintes blessées, tantôt rocs solides et physiques en majesté, sont autant de figures qui résonnent au rythme de la chronologie narrée par Toni Morrisson.

Les corps, en particulier celui des femmes, sont omniprésents dans ses écrits ; à travers des descriptions où sourdent sexualité et violence inflexible, elle accorde une importance particulière à la façon dont l’oppression sexiste et raciste a certes désarticulé les membres corporels et assombri les regards mais a aussi orienté les formes fugitives et libéré les puissances combatives.

Il faut à ce sujet regarder de près les articles sur les questions féministes que Toni Morrison a publié en 1971 dans le New York Times. « To Be A Black Woman, Portraits in Fact and Fiction » et « What the Black Woman Thinks About the Women’s Lib » sont deux papiers cinglants où est soulignée l’instrumentalisation des femmes noires. Dans le second, un passage magistral revient sur la ségrégation aux États-Unis où elle distingue les nuances terminologiques des signes sur les toilettes : « White Ladies » et « Colored Women ». Le terme « lady » appelle le respect, dit-elle, mais aussi « la douceur, l’impuissance, la modestie, la lady laisse à d’autres faire le travail, elle laisse d’autres penser pour elle ». Alors que les « femmes de couleur » sont des « women » « parce qu’elles sont fortes, capables, indépendantes et impudiques.

Il s’avère que ces signes sont toujours d’actualité car il n’y a pas, il me semble, de « Libération des Ladies » (Ladies’ Liberation) aujourd’hui ». La façon dont Morrison expose son observation, soulignant que le féminisme blanc aux États-Unis, majoritairement lié à la bourgeoisie, n’a alors pas été épargné par les relents xénophobes de la société américaine dans son ensemble, est une véritable leçon. Comme l’est le discours qu’elle prononce en Suède à la remise du prix Nobel qui lui est décerné en 1993. Devant l’assemblée que l’on imagine magnifiquement vêtue de couleurs flamboyantes, elle dit : « le langage oppressif fait plus que représenter la violence, il est violence, il fait plus que représenter les limites du savoir, il limite le savoir […] c’est un langage qui boit du sang ».

Les deux derniers livres publiés par Toni Morrison – ses conférences prononcées à l’Université de Harvard en 2016 rassemblées dans L’Origine des autres (Christian Bourgois, 2018) et un recueil réunissant ses essais, ses discours et ses méditations, The Source of Self-Regard (Alfred A. Knopf, 2019) – confirment le soin avec lequel cette immense personnalité a passé son existence à unir dans sa littérature des éléments qui se devaient d’appartenir à l’humanité dans son ensemble. Alors que la catégorie d’« écrivaine noire » a toujours été pour elle un affront à contourner, elle a choisi au fil des années de maintenir une position intransigeante en lien avec l’engagement social, culturel et politique. Ses inlassables prises de positions contre la violence faite aux femmes l’autorisent à affirmer dans « Women, Race and Memory », l’un des essais publiés dans l’anthologie citée, qu’il existe depuis toujours des forces « qui maintiennent le sexisme comme la plus vieille oppression de classe dans le monde » (The Source of Self-Regard, p. 86).

Pour Toni Morrison, l’écriture est l’outil premier et ultime permettant de transcender les traumas.

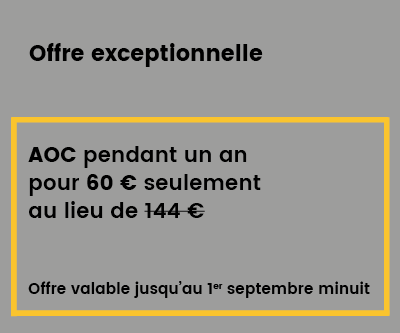

Ce monde, elle l’embrasse à partir d’une expérience forgée sur sept décennies d’un travail acharné, et si les États-Unis constituent le terreau initial de ses recherches, le renversement irréversible que produit l’institution esclavagiste à partir du XVe siècle sur les régions d’Afrique, des Amériques, de l’Océanie, ainsi que toutes les histoires des colonisations qui s’y rattachent, sont au cœur de son analyse. À cet effet, sa conférence intitulée « La Patrie de l’étranger », dernier essai de L’Origine des autres (publié en avant-première dans AOC) est une pièce maîtresse pour comprendre les nombreux enjeux de la mondialisation tant du point de vue économique, géographique, politique que militaire. Les ramifications qu’elle propose sont d’une intelligence à couper le souffle.

Elle cible aussi la littérature occidentale qui n’a pas su regarder l’Afrique et qui s’est embourbée dans les méandres stéréotypés de l’expérience coloniale. Choisissant comme étude de cas le roman guinéen Le Regard du roi de Camara Laye (Plon, 1954), qu’elle juge prodigieux, elle le confronte aux récits de Joyce Cary, d’Elspeth Huxley, de H. Rider Haggard ou encore de Joseph Conrad. Elle critique le fait que chez ces auteurs, « un corps sans habits ou peu vêtu ne peut signifier que l’innocence enfantine ou un érotisme indiscipliné : jamais le voyeurisme de l’observateur » (L’Origine des autres, p. 88)

Toni Morrison conclut l’incisive préface de The Source of Self-Regard consacrée aux tensions, pressions, persécutions subies par les écrivain·e·s dans certains pays par une phrase qui peut servir d’ouverture à une réflexion sans frontière : « la vie et l’œuvre d’un·e écrivain·e ne sont pas un don à l’humanité, elles sont sa nécessité » (p. ix). Titrée « Peril », la préface insiste sur la nécessité de solidarités multiples, agissant de façon à rassembler toutes les personnes, artistes et intellectuelles, engagées dans la création d’œuvres émancipatrices pour faire face à la violence, à l’arrogance et à la bêtise des systèmes économiques et politiques totalitaires ou en voie de le devenir. Pour Toni Morrison, l’écriture est l’outil premier et ultime permettant de transcender les traumas, de déployer les forces vives de l’imagination, de porter les voix au-delà de l’au-delà. Grâce à son œuvre, elle sera toujours là pour veiller à la préservation d’une mémoire du monde.

Les livres de Toni Morrison ont été jusqu’ici publiés par Christian et Dominique Bourgois.