Nous ne vivons pas sur la même planète – un conte de Noël

« Nous ne vivons pas sur la même planète ». C’était une expression banale. Maintenant c’est littéral. Oh non, il ne s’agit pas de comparer Mars, Vénus, Jupiter avec toutes les planètes visitées par Cyrano de Bergerac ou rencontrées par les explorateurs de Star Trek. Il s’agit de la nôtre. Enfin de celle que l’on croyait nôtre et qu’on pouvait désigner comme l’unique terre.

L’histoire est assez curieuse. Dans les années 60, cette fameuse « planète bleue » que l’on avait enfin photographiée depuis l’espace, elle était supposée nous mettre tous d’accord. Sa beauté, sa fragilité, sa couleur, ses nuages, tout cela devait nous unir. Il s’est produit tout le contraire. Jamais nous n’avons été moins unis, nous les humains, sur le nom, la nature, la forme, la consistance de la planète que nous prétendons habiter. « Guerre des mondes », en effet, comme du temps de Wells, mais pour de bon cette fois. Et le danger ne vient pas de Mars.

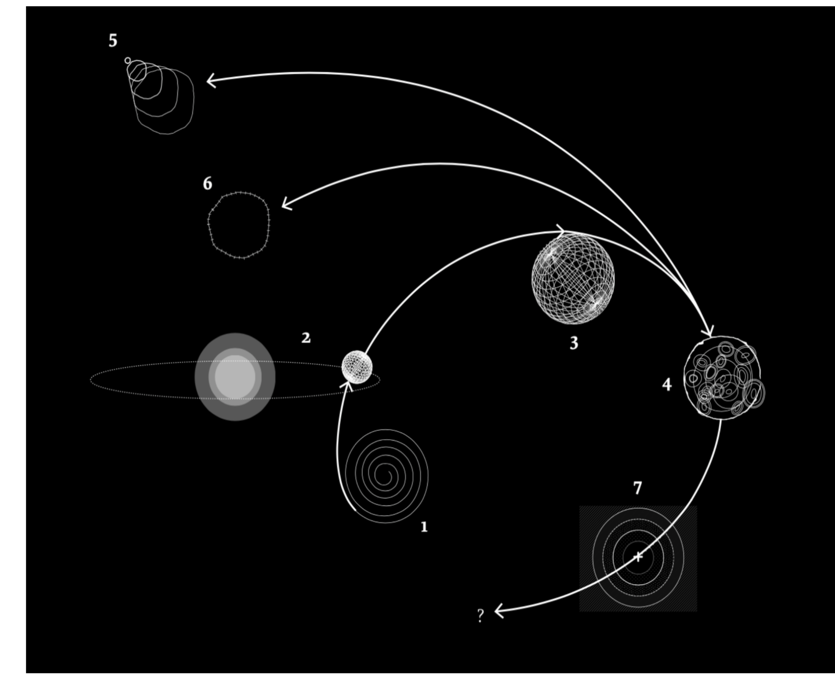

Il nous faut construire un planétarium de pacotille, pour un voyage fictif, comme Kepler en imagina au début de la parenthèse qui se referme aujourd’hui. Essayons de compter : il y aurait sept planètes à disposer. Chacune est influencée par les six autres. C’est une drôle d’attraction/répulsion. Elles sont en guerre ouverte les unes avec les autres. Il nous faudrait un autre Newton pour en calculer les interactions, mais un Newton plus alchimiste que physicien ; un Laplace qui serait aussi féru de géopolitique ; ou alors un joueur de Risk ; on pourrait aussi appeler à la rescousse l’un des scénaristes de Games of Thrones. En attendant, Alexandra les a figurées sur ce panneau.

Il y a la planète ancestrale, celle dont on s’est beaucoup moqué en la disant archaïque, immuable, étroite, celle dont justement Galilée – dans cette scène inaugurale – a prétendu nous arracher pour nous faire connaître le grand large et l’immensité des « continents hilares ». Cela fait deux. La première, l’ancestrale, n’était pas une planète, mais c’était la terre absolue, irrémédiable, insistante. Celle qu’on ne pouvait voir que de l’intérieur. Elle ne bougeait pas dans l’espace. Elle tournait sur elle-même dans le temps, depuis des milliards d’années. On ne la connaît que par contraste.

L’explorer pour de vrai reste une tâche pour l’avenir. On ne connaît toujours pas bien ceux qui la peuplent. Celle de Galilée, la deuxième, bouge, se déplace, c’est une planète. On ne la voit que de l’extérieur. C’est justement le problème : il faut habiter dans l’inhabitable univers pour la considérer, elle au milieu des autres. Sortir au risque de ne plus jamais pouvoir respirer et de ne plus pouvoir rentrer. Nous avons été, nous les Modernes, les gens d’aujourd’hui, vous et moi, les habitants de la planète deuxième. Le risque en valait-il la peine ? Selon la réponse que vous donnez, vous vous orientez dans l’espace. Oui ? Non ? Vous appartiendrez au peuple qui donnera la réponse. Ceux qui habitent la première ont été détruits, défaits, maudits, chassés.

Peut-être reviennent-ils en force aujourd’hui. Cela dépend de ce qui va se passer, du futur qui la rendra terre de nouveau d’avenir, peut-être.

Attention, cela ne se décide pas tout de suite. En fait, Galilée vit plongé dans la première. Mais se dégage alors peu à peu la planète troisième, celle qui ressemble à un Globe. Pas à un globe réel bien sûr, mais un Globe vu sur la scène de ce grand opéra si aimé de Fontenelle. Un Globe rêvé qui ressemble à une vaste architecture moderniste que l’on aurait croisé avec le palais de Dame Tartine. Un décor si enthousiasmant que de tous les coins de terre, des peuples sont prêts à se mettre en route pour l’atteindre : la planète entière, entièrement modernisée. Le Globe, c’est l’Amérique des années 60 mais partout, à Bombay comme à Shangaï. C’est le grand large, le développement. Et ça s’accélère : vite, vite, tous les trainards seront condamnés. Attention, mesdames et messieurs, la fusée du progrès va décoller. Dépêchez-vous. Le salut sur terre enfin pour tout le monde.

La vision astronomique imaginée depuis l’espace fait lentement place à une autre vision, celle d’un système en déséquilibre constant que la vie maintiendrait en existence.

Jusque-là, on allait à peu près droit. Les trois premières planètes étaient alignées. Ce qui les reliait s’appelait avec raison « le progrès ». Mais voilà que fait intrusion, quand exactement ? disons quelque part au milieu des années soixante, la planète quatrième, celle de Lovelock justement, curieux mélange d’inquiétude sur la guerre atomique, la conquête réelle et non plus imaginée de l’espace, les premières alertes sur la pollution, la démographie. On commence à s’apercevoir que la note des gâteaux de Dame Tartine devient salée. L’espace commence à s’incurver ; la flèche du progrès hésite et se courbe.

La planète change de nature et de composition : la vision astronomique imaginée depuis l’espace fait lentement place à une autre vision, celle d’un système en déséquilibre constant que la vie maintiendrait en existence. On murmure que son nom serait Gaia. D’autres l’appellent plus froidement « système terre ». En tous cas, elle est en déséquilibre continuel et nous lui ajoutons, nous les humains, un petit choc supplémentaire. Pas important pour elle, mais pour nous oui. L’étiquette Anthropocène commence à lui coller dessus. Du coup, le peuple qui habite Gaia commence à entrer en conflit avec celui qui habite la troisième terre, celle du Globe. Et vous voyez sur le dessin que Lovelock et Galilée sont juste en face l’un de l’autre, en symétrie parfaite, les jumeaux de la terre qui s’ébranlent.

C’est avec la quatrième que tout se complique. Elle est l’enjeu de tous les débats. « Hic est Rhodus, hic est saltus ». C’est ici qu’il faut choisir son camp et donc parier. D’elle vous voyez partir, partir c’est le mot, fuir plutôt, la planète cinquième : modernisme superlatif, baroque, hyper, robots, IA, DNA, data, data, data, Musk, bien évidemment, « silly but fun », l’inévitable Musk. C’est vers elle que se carapatent en fuite tous ceux qui ont compris qu’il n’y aurait plus de place pour tout le monde.

« Laissons derrière nous tous ces geignards d’écologistes, d’anti-modernes, de peureux. Refaisons-leur le coup de la deuxième terre. Le grand large, c’est pour nous. La Californie du futuristique futuristique futur, c’est nous. Nous sommes propriétaires exclusifs du hype, c’est d’ailleurs le nom de notre planète : Hype. Sur Mars tout sera de nouveau possible. Et si l’on n’y arrive pas, on restera planqués peinards dans les “gated communities” de la Nouvelle-Zélande. La corne d’abondance, c’est sur nous qu’elle déverse ses richesses. Dressons de nouveau le palais de Dame Tartine. Attention, l’universalité, c’est pour les paumés. La porte est étroite… »

C’est là où les choses se corsent, où la guerre jusque-là souterraine devient ouverte. Ces fuyards-là n’ont pas du tout l’intention de rejouer le coup de la modernisation à neuf milliards. « Tant pis pour tous ces poor blokes. Ciao. Le hype, l’expédition dans Mars, le salut hors de terre, les gated communities, c’est pour nous, pas pour vous. Désolé les gars. Left behind. On vous l’a dit, il fallait choisir votre camp. Pas de veine, vous êtes neuf milliards de surnuméraires… »

Cela fait beaucoup de monde laissé sur le carreau. Du coup, la fuite vers la planète Hype entraine un exode massif vers la planète sixième. Ce corps céleste n’est pas sans ressembler, mais en sinistre et en caricature à la planète première, parce qu’elle protège, rassure, et paraît donner quelque chose comme une identité. En tous cas elle cherche à s’en rapprocher, à subir son attraction. Identité, c’est son nom. On ne progresse plus. On se barricade. On se protège. Les surnuméraires se comptent et ils sont très nombreux, trop nombreux. Partout on fait l’inventaire.

Alors il faut changer d’espace. Non pas pour aller plus loin, mais aller plus dedans.

On ne fait plus que compter, comme sur la cinquième, mais on compte les foules de gens de trop que l’on prétend passer par-dessus bord. Ils en prennent du temps pour se noyer ? Il faut passer au fil de l’épée ceux qui ne savent pas dire « shibboleth » avec le bon accent. On ne peut plus durer dans des espaces aussi réduits en maintenant le bornage des propriétés. Du coup l’espace manque partout. Comme on envie le bon temps du progrès, mais voilà le Globe est inaccessible et la planète Hype est pour les riches.

Sur la planète sixième les peuples enfermés tournent en rond. Ils n’ont pas d’autre choix que de se dévorer. Absolument indifférents à la consistance de leur territoire alors qu’ils ne parlent que d’appartenir à un sol qu’ils doivent défendre contre les autres. Pas la peine de les appeler « réactionnaires », chaque planète réagit à toutes les autres. Mais ceux-là, c’est sans espoir. Quelle ironie : identitaires et pourtant hors sol !

Pouvons-nous alors habiter la septième ? Elle revendique le label de Terrestre. Regardez où elle se place. Elle est à l’opposé des deux précédentes. En guerre avec elles. Elle tourne, elle revient, elle se rapproche de la première, elle a des affinités avec la terre ancestrale, sauf qu’elle est énorme. Elle prétend accommoder les bientôt 9 milliards d’humains, mais aussi tous les autres peuples avec lesquels elle a découvert qu’elle ne pouvait que cohabiter. Il n’y a plus de place, disent les autres peuples dans les autres planètes.

Alors, il lui faut changer d’espace. Non pas pour aller plus loin, mais aller plus dedans. Absorber toutes les formes de mouvement, de transition, de métamorphose qu’on avait abandonnés depuis la planète deuxième. Retour de la vieille phusis, la tremblante, la mouvante, l’active. Alors qu’auparavant on ne pouvait s’étendre qu’en se distinguant, là on se ramasse sur soi en se superposant, en s’entrelaçant, en s’acoquinant. La topographie est tout autre. Les propriétés se transforment. L’avoir et donc la dépendance remplace enfin l’être et donc l’identité. Le temps dissout peu à peu l’espace. Mais quels sont les peuples capables d’y habiter ? Imaginez cela, neuf milliards d’êtres humains en marche vers un changement dans la consistance de la planète.

Vous pouvez retrouver cet article édité dans notre collection Les imprimés d’AOC.