Réforme du lycée : de la hiérarchie des séries à la hiérarchisation des élèves

La suppression des séries du bac général est une des principales mesures de la réforme du lycée mis en place par le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer. Désormais les élèves de seconde devront choisir trois spécialités en première et en abandonner une en terminale, ce qui doit « offrir plus de liberté aux élèves en leur permettant de choisir des enseignements qui les motivent vraiment » et « parce qu’on réussit toujours ce que l’on aime vraiment ». Pour le ministre cette réforme « doit favoriser l’égalité grâce à la constitution d’un tronc commun et faire du bac un véritable tremplin vers la réussite dans l’enseignement supérieur ». Elle doit aussi « inciter les élèves à construire leur projet d’avenir et à approfondir leur formation ». Elle a enfin pour objectif « de remuscler et de simplifier le bac ».

Pour les partisans de la réforme, la suppression des séries est justifiée en raison de la supériorité de la série S qui attirait les meilleurs élèves, générant ainsi de fortes inégalités entre elles. Ainsi, Christian Forestier et Bruno Racine estiment que le bac actuel est à bout de souffle, notamment car « La série scientifique, au lieu de n’accueillir que les lycéens désireux de poursuivre des études scientifiques, a regroupé tous les élèves considérés comme les meilleurs, quelle que soit la nature des études supérieures envisagées, et l’enseignement supérieur s’est organisé en fonction de cet état de fait, comme le montrent le monopole de ces bacheliers dans les études médicales ou leur présence massive dans les formations littéraires les plus réputées ».

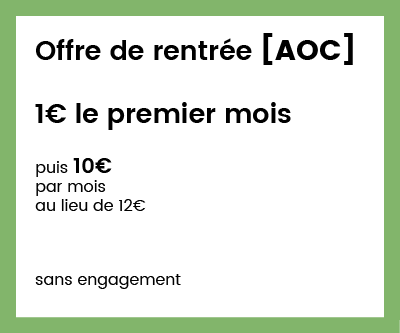

Pierre Mathiot, père spirituel de la réforme Blanquer, rappelait quant à lui dans AOC « que l’accès aux séries actuelles du bac général fait déjà l’objet d’un « tri » préalable, à la fin du collège ou de la classe de seconde, qui réduit fortement la diversité sociale à l’entrée en 1ère. Et on ne dit rien ici du profil de ceux qui, ensuite, intègrent la série S puis l’option mathématique dans cette série, obtiennent le bac avec une mention très bien et accèdent aux classes préparatoires. On pourrait ajouter que ce tri continue lors de l’accès à l’enseignement supérieur ».

Enfin, le Ministre de l’éducation nationale explique sur son site que « le choix de série au lycée et le projet d’orientation des élèves ne sont pas toujours articulés de manière cohérente : 52 % des élèves du lycée général sont en série S, qui de ce fait est devenue une série généraliste, alors même que 40 % des bacheliers scientifiques affirment ne pas vouloir faire d’études scientifiques ». La série S était la plus prestigieuse parce qu’elle était choisie par les meilleurs lycéens et parce qu’elle ne fermait aucune porte en terme d’orientation : un élève de S pouvait se diriger vers des études littéraires ou commerciales, alors qu’un élèves de L ou de ES ne pouvait pas suivre un cursus post-bac scientifique.

Cette inégalité entre les séries existait en effet, mais elle est clairement exagérée par les partisans de la réforme, car d’une part, il y avait aussi de très bons élèves dans les filières L et ES et tous les élèves de S n’étaient pas non plus d’excellents élèves, d’autre part si Jean-Michel Blanquer avait vraiment voulu lutter contre les « faux scientifiques », il lui suffisait de modifier les critères de recrutement des filières post-bac en réservant les filières post-bac littéraires aux élèves de L et les études commerciales aux élèves de ES. Enfin il y a de fortes chances pour que la réforme actuelle ne change pas grand-chose à cette situation, puisqu’en retirant les maths du tronc commun, la réforme incite paradoxalement beaucoup d’élèves à choisir la spécialité mathématiques puisque c’est celle qui continuera à être plébiscitée par la plupart des filières de l’enseignement supérieur.

Si le ministre avait vraiment voulu lutter contre les inégalités dans l’enseignement secondaire, ce n’est pas à la hiérarchie des séries dans l’enseignement général mais à celle qui existe entre les différentes filières de l’enseignement secondaire qu’il se serait attaqué en priorité puisque les détenteurs d’un bac général, qui représentent la moitié des bacheliers et donc environ 40% d’une génération, restent les élèves les plus favorisés socialement. À l’inverse la réforme Parcoursup va plutôt dans le sens d’un renforcement de la hiérarchie des filières du secondaire puisqu’elle rend l’accès à la fac des bacheliers professionnels et technologiques très difficile.

Les diplômes entre formation et sélection

Si on veut comprendre l’impact de la réforme du bac sur l’orientation et les inégalités scolaires, un détour par l’économie et la sociologie de l’éducation est ici nécessaire. L’économie de l’éducation est la branche de l’économie qui s’intéresse aux relations entre éducation et croissance économique. Cette relation est notamment au cœur de la théorie du capital humain élaborée en 1964 par Gary Becker. Son principal argument est assez simple et semble conforme au sens commun : l’augmentation du niveau de capital humain, c’est à dire de l’ensemble des connaissances et des compétences dont sont dotés les individus, permettrait d’augmenter leurs capacités productives et comme, selon la théorie néo-classique standard, les individus sont rémunérés en fonction de leur productivité marginale, le capital humain est toujours selon Becker le principal déterminant des salaires.

Selon la théorie du capital humain, les dépenses éducatives sont un investissement rentable à la fois au niveau micro-économique, puisque les individus peuvent avoir intérêt à prolonger la durée de leurs études tant que le taux de rendement d’une année d’étude supplémentaire est supérieur au coût marginal de son financement ( c’est à dire le taux d’intérêt courant ), mais les dépenses d’éducation sont aussi socialement rentables puisqu’elles favorisent la croissance économique. Les politiques de démocratisation scolaire sont donc économiquement justifiées car, selon les principales théories de la croissance, l’investissement dans l’éducation permet d’augmenter l’efficacité du travail humain, de mieux adapter la main-d’œuvre aux mutations technologiques et favorise en cas de chômage les capacités de reconversion des salariés licenciés.

Le concept de capital humain est toutefois critiqué par certains économistes qui mettent en doute le lien entre éducation et productivité. Ces économistes admettent que les salariés les plus diplômés sont bien les plus productifs mais estiment que ce n’est pas l’éducation et la transmission des connaissances stricto-sensu qui est à l’origine de leur efficacité. En effet sur le marché du travail, les employeurs sont en situation d’asymétrie d’information, car ils ne connaissent pas, avant l’embauche, le niveau de productivité réel des salariés.

Pour mieux appréhender les capacités réelles des candidats, les employeurs vont se baser sur un certain nombre d’indices, qui ne dépendent pas des individus comme le genre, l’âge ou la race, mais aussi sur des signaux comme le niveau de diplôme qui lui dépend des individus. Le diplôme est alors un signal fort qui indique à l’employeur que le futur salarié est doté de compétences globales qui le rendent performant, mais ce ne sont pas les connaissances transmises qui le rendent productif mais le fait qu’il ait été filtré, sélectionné voire « formaté » par l’école. Les étudiants ont donc intérêt à acquérir le diplôme le plus élevé possible afin de se « signaler » aux entreprises comme de futurs salariés efficaces. Le rôle de l’école serait donc davantage de sélectionner que de former les futurs salariés [1].

La loi d’airain de l’inflation scolaire

Mais, que les diplômes soient un facteur de croissance de la productivité des salariés ou qu’ils ne soient qu’un simple signal sur le marché du travail, en période de chômage massif, les diplômes restent de toute façon un sésame vers l’emploi. Les politiques éducatives qui cherchent à favoriser le développement de l’éducation se heurtent alors à un effet pervers important : à partir du moment ou de plus en plus d’élèves cherchent à obtenir le diplôme le plus élevé possible, les actifs diplômés sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail et acceptent alors des emplois dont le niveau de qualification réel est inférieur à celui de leur qualification académique. Cette sur-éducation peut être source de frustration et de déclassement et entraine l’éviction et l’exclusion des individus les moins qualifiés.

La thèse de la sur-éducation est assez proche de celle proposée, dès les années 70, par le sociologue Raymond Boudon à propos de l’inégalité des chances. Selon Raymond Boudon, les politiques éducatives qui cherchent à démocratiser l’enseignement et à lutter contre les inégalités scolaires n’ont en réalité qu’un impact faible voir nul sur l’égalité des chances en raison de l’indépendance entre la structure scolaire et la structure des emplois. Autrement dit il est vain de chercher à augmenter le nombre de diplômés puisque la structure de l’emploi se modifie moins rapidement que la structure des diplômes.

La thèse de Boudon est reprise par Marie Duru-Bellat et François Dubet dans un certain nombre d’ouvrages qui insistent surtout sur les effets pervers des politiques de démocratisation scolaire et accusent ces dernières d’entretenir l’inflation scolaire et le déclassement social. Les diplômes sont ici assimilés à de la monnaie dont la valeur diminue lorsque le volume en circulation augmente. Certains économistes estiment alors que, de même que la banque centrale doit réguler la masse monétaire pour lutter contre l’inflation, les pouvoirs publics doivent lutter contre l’inflation scolaire en régulant l’évolution du nombre de diplômés.

Ce n’est, en effet, pas un hasard si la réforme du bac intervient au moment où l’objectif d’amener 80 % d’une génération au niveau du bac fixé à par le ministre de l’éducation nationale Jean-Pierre Chevènement au milieu des années 80 a été atteint. L’objectif des 80% a surtout été atteint grâce à la création du bac professionnel en 1986 et à sa réforme en 2010, mais la proportion de bacheliers généraux dans une génération a quand même doublé de 20 % à 42,5 % entre 1986 et 2018. Même si les inégalités d’accès au bac en fonction de l’origine sociale restent importantes, il convient de rappeler que la proportion de fils d’ouvrier et d’employé à obtenir le bac est passée de 40 % dans les années 80 à 60 % actuellement[2]. Mais si les bacheliers issus des milieux populaires ont le droit d’aller à la fac, leurs chances de réussite y sont faibles, notamment pour ceux qui sont titulaires d’un bac professionnel ou technologique, or les enfants d’origine populaire sont sur-représentés dans ces filières.

Si la démocratisation de l’enseignement secondaire et supérieur a fait l’objet dans les années 80/90 d’un relatif consensus, ces politiques sont de plus en plus remises en cause à partir des années 2000, comme le rappelle le ministre de l’éducation nationale pour justifier la réforme : « Si le baccalauréat est une clé d’entrée dans l’enseignement supérieur, il est loin d’être un tremplin vers la réussite. Le taux de réussite au baccalauréat général et technologique (environ 90 %) ne doit pas masquer une autre réalité : 61% des étudiants ne parviennent pas au terme des études dans lesquelles ils se sont initialement engagés. Seuls 27 % des étudiants obtiennent leur licence en trois ans. Le baccalauréat ne prépare donc plus suffisamment les élèves aux « attentes du supérieur avec l’augmentation très forte des mentions (près de 50 % dans les séries générales) ou encore l’apparition de lauréats obtenant une moyenne générale supérieure à 20/20, sa valeur « certifiante » peut légitimement être interrogée ».

La thèse de la sur-éducation et celle de l’inflation scolaire, même si elles sont elles aussi objet de critiques, sont bien l’arrière-plan théorique des réforme éducatives actuelles. Jean-Michel Blanquer veut surtout évincer les bacheliers les plus généraux les plus faibles et les bacheliers professionnels et technologique de l’université car comme l’a dit Emmanuel Macron : « L’université n’est pas la solution pour tout le monde. » Le dispositif Parcoursup, censé permettre une meilleure orientation des lycéens en autorisant les universités à sélectionner leurs étudiants, est l’instrument sur lequel compte le ministre pour lutter contre l’échec dans les premiers cycles universitaires.

Supprimer la hiérarchie des séries pour mieux classer les élèves

Pour comprendre les nouvelles modalités de sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur et la façon dont s’articulent la réforme du bac et celle de l’entrée à la fac, l’analogie entre les employeurs qui cherchent à embaucher leurs futurs salariés et les établissements post-bac qui doivent recruter leurs futurs étudiants, nous semble féconde. Comme les entreprises sur le marché du travail, les établissements de l’enseignement supérieur cherchent à recruter les meilleurs lycéens car de la qualité de leur recrutement dépend en grande partie la réputation de leur établissement. Ils doivent donc se procurer l’information nécessaire sur leurs futurs étudiants ; pour se faire ils peuvent organiser des concours ou utiliser les résultats du bac. Mais la démocratisation du bac brouille « le signal » puisque des candidats moyens peuvent aussi obtenir des résultats honorables et des mentions.

Actuellement, la sélection ne repose ni sur le bac, ni même sur les résultats du bac mais sur le dossier détaillé de l’élève puisque la sélection se fait à la moitié de l’année scolaire de terminale [3] . Avec la réforme du lycée, les établissements d’enseignement supérieur pourront à nouveau se baser sur les résultats du bac et surtout sur les résultats des spécialités qui devraient être connus très tôt dans l’année pour pouvoir être pris en compte dans Parcoursup. Mais le principe reste le même, ce qui importe désormais, ce n’est donc plus de savoir si le candidat a son bac ou non (puisque les taux de réussite frôlent les 90 % avec les candidats libres), mais de savoir comment il l’a obtenu [4].

Cette façon de sélectionner les étudiants change radicalement la valeur certificative du baccalauréat. L’ancien bac était à la fois un certificat de fin d’étude et le premier des grades universitaires puisqu’il donnait le droit aux bacheliers de s’inscrire dans la filière universitaire de leur choix, or c’est bien ce droit que Parcoursup remet en cause puisque désormais la seule obtention du bac ne garantit plus l’accès à la fac. Au bac « démocratique » et « égalitaire », qui donnait les mêmes droits à leur détenteur, la réforme substitue un diplôme qui classe et différencie les élèves, qui même s’ils sont bacheliers n’ont plus les mêmes droits.

Il est donc faux d’affirmer que l’ancien bac ne valait plus rien, c’est ce nouveau bac qui n’aura plus la même valeur pour tous puisqu’il va dépendre des spécialités suivies, des résultats du contrôle continu et du lycée d’origine. La suppression de la « grossière » hiérarchie des séries se fait au profit de la hiérarchisation et du classement des bacheliers, un peu comme si demain le permis de conduire devenait un nouveau type de permis à point où seuls les candidats ayant obtenu un certain score avaient le droit de rouler sur l’autoroute.

Si la réforme du bac restaure sa valeur, sans forcément renforcer sa sélectivité, elle la restaure surtout pour les bons élèves mais elle accentue sa dévalorisation pour les lycéens les plus fragiles. Même si par ailleurs le lycée de masse continuera à accueillir tout le monde, c’est donc un bac général à deux, voire à plusieurs vitesses que créent les réformes Blanquer qui ont bien pour objectif de revenir sur le mouvement de démocratisation scolaire amorcé par les politiques éducatives depuis les années 80 et donc de dé-démocratiser le bac.

Dans son article récent sur AOC, Pierre Mathiot proteste contre le procès d’intention auquel se livrent selon lui les adversaires de la réforme. « Tout se passe comme si la réforme, et ses ‘‘responsables’’, avaient eu depuis le départ un objectif caché : détruire un système par essence efficace et égalitaire dans une perspective élitiste et, bien sûr, néo-libérale c’est-à-dire, en gros, sacrifier le lycée en commençant par les élèves les plus fragiles pour faire des économies ». Pour notre part, nous estimons que lutter contre la réforme du bac et la fin des séries ce n’est en aucun cas considérer que le lycée actuel est satisfaisant, mais bien reconnaître que les réformes éducatives de Jean-Michel Blanquer sont avant tout faites pour les vainqueurs de la compétition scolaire et risquent effectivement de marginaliser les élèves scolairement et socialement les plus fragiles.